令和6年11月21日 市長定例記者会見

※記者会見の様子を岐阜市公式ユーチューブチャンネルでご覧いただけます。

発表項目

- 岐阜市の空き家対策の新たな取組みについて

- セントラルパーク金公園のクリスマスイベントについて

配布資料

発言趣旨

【市長】

それでは、定例会見を始めます。

本日の発表事項は2点です。

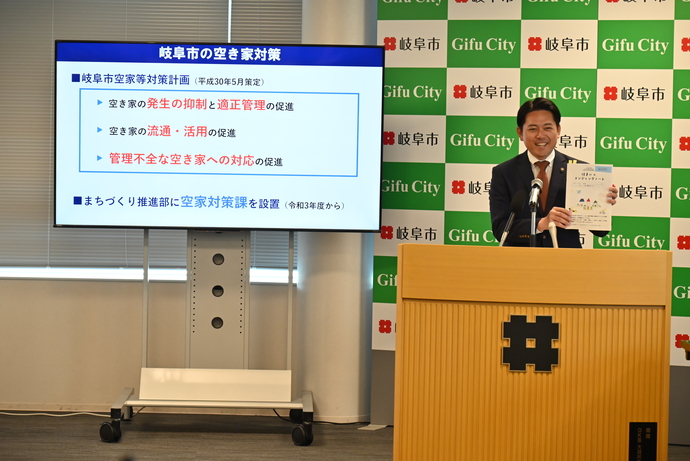

(1)岐阜市の空き家対策の新たな取組みについて

まず1点目ですが、「岐阜市の空き家対策の新たな取組みについて」発表いたします。

皆さんのお手元に「住まいのエンディングノート」をご用意いただけると、よろしいかと思います。

まず、岐阜市では空き家対策を総合的かつ計画的に推進するために、「岐阜市空家等対策計画」を平成30年に策定いたしました。

そこでは、空き家の発生の抑制と適正管理の推進、空き家の流通・活用の促進、管理不全な空き家への対応の促進という、3つの基本方針を掲げて取り組んでおります。

令和3年に、まちづくり推進部に空き家対策に特化した空家対策課も設置をいたしました。

現在、岐阜市では空き家の実態調査や、職員のパトロールなどを行いまして、令和4年3月末時点では、3,604件の空き家を確認しております。

さまざまな空き家対策に現在取り組んでいるということで、具体的には「空き家の発生の抑制と適正管理の促進」として、空き家総合窓口を設置したり、適正管理リーフレットを活用したり、無料の空き家相談会などを実施しております。

また「空き家の流通・活用の促進」としては、岐阜市版空き家バンクの運営や、空き家改修に対する補助を行っております。

「管理不全な空き家への対応の促進」としては、不良空き家の除却に対する補助や、特定空家を未然に防止する取り組みなどの対策などを行っております。

空き家というのは、本来個人の方の大切な財産でありますので、所有者の責任において管理されるべきものということでありますけれども、昨今なかなか適切な管理がなされていない、放置されている空き家もあるということが問題でございます。

空き家は、状態が悪化しますと資産価値が下がりますし、老朽化をすると倒壊の危険もございます。

また草木が繁茂したり、ゴミが放置されることによって、公衆衛生が悪化します。

さらに地域の景観も阻害するということで、周辺の市民生活の環境に大きな影響を及ぼすということで、地域の大きな問題と捉えております。

今お話をしたこの「住まいのエンディングノート」ということですが、これは国土交通省と日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会によって作成をされました。

岐阜市では、このノートを岐阜市版にカスタマイズをさせていただきまして、所有者の方々が住まいに関するさまざまなお悩みを相談していただけるようにということで、例えば、どういうところを変えたかといいますと、お手元のこの13ページと14ページを開けていただくと、これがオリジナル版と違うところでありまして、「岐阜市空き家総合窓口」の連絡先とか、岐阜県司法書士会や岐阜県弁護士会、岐阜県土地家屋調査士会など専門家の団体の連絡先をここに追加をして、何かあったらこちらにご連絡をいただいて、ご相談いただけると、こういう体制を取りました。

また、16ページを開いていただきますと、「『空き家バンク』って何?」ということで、これは岐阜市版の空き家バンク運営事業に関しての情報を掲載しているということで、空き家の売却希望者と購入希望者とのマッチングを図るということでございます。

今月(11月)1日には、岐阜市のホームページにも掲載をいたしまして、空き家総合窓口でのこちらの「住まいのエンディングノート」の配布もスタートいたしました。

今後は、空き家セミナーや出前講座での周知、配布を行っていきたいと考えております。

このノートは、家屋を所有している方々やその相続人が、将来空き家問題で困ることがないように、あらかじめ住まいの将来について考え、ご家族で話し合うことができるように作成されたものでございまして、元々の、岐阜市が新たに追加したページではないところでは、氏名や住所、電話番号、もしものときの連絡先に始まり、中には家系図なども書けるようになっておりまして、所有する不動産の状況とか、家財や、中には借入金といった、こういった個人に関するさまざまな財産と、あと人間関係、こういったものを改めてここで確認をいただいて、ぜひご家族で協議していただきたいなと思っております。

また、相続の仕組みとか相続登記の必要性なども記載しておりますので、ご自身やご家族で住まいの将来を考えるきっかけにしていただいたり、お住まいの「活かし方」、中には「しまい方」ということで、そういったことに関する制度や手続きの理解を総合的に深めたりすることができるものとなっております。

ぜひ、市民の皆さまに住まいの将来を考える際にご利用いただきたいと考えております。

もう一つ、国の動きといたしまして、空き家対策を総合的に強化するために、昨年(令和5年)の12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行(令和5年12月13日)されました。

これに伴いまして、市町村長は、空き家の管理、活用の観点から、NPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」として指定できるということになりました。

これを受けまして、岐阜市では10月30日から支援法人の募集を開始いたしましたが、おかげさまで複数の法人から応募いただいたところでございます。

この空家等管理活用支援法人は、「空き家の所有者等への管理または活用の方法に関する情報提供や相談」「適切な管理または活用を図るための必要な援助」「空き家の所有者等からの委託に基づく定期的な空き家等の状態の確認や活用のための改修」などを行うことができるという制度でございまして、今回の指定により、行政と連携することで、より幅広い活動に取り組んでいただけることを期待しております。

なお、現在、応募いただいた団体に対して、支援法人の指定等に関する要綱に基づき、審査を進めているというところでございます。

基準を満たした法人につきましては、来月、12月13日に、「空家等管理活用支援法人指定通知書」の授与式を開催する予定でございまして、またぜひご取材いただければありがたいと思います。

岐阜市では、高齢化率が上昇しており、全世帯に占める高齢者のみの世帯の割合も年々増加しております。

一番新しい数字ですと、2020年ですけれども、高齢者のひとり世帯は2万世帯を超えているとこういう状況でございます。

したがって、ひとり暮らしをしておられるご高齢の方が施設に入居されたり、病気によって入院をされたり、さらにはお亡くなりになった場合には、残された住宅が空き家とならないような事前の対策がより重要になってくるということでございます。

本日、2つの空き家対策の取り組みをご紹介しましたけれども、今後も引き続き、国、県、民間の関係団体や地域と連携して、空き家への対策を総合的に推進していきたいと考えております。

(2)セントラルパーク金公園のクリスマスイベントについて

では、発表事項の2点目です。

「セントラルパーク金公園のクリスマスイベントについて」発表をいたします。

このセントラルパーク金公園のクリスマスイベントは、昨年(令和5年)も行いましたので、引き続いてということでございます。

公園の全面リニューアル以降、金公園では地域や商店街、まちづくり会社など官民が連携をして、キッチンカーやマルシェ、公園で映画を楽しむパークシネマとか音楽フェス、クリスマスイベントなどさまざまな企画を展開し、公園の新しい“使い方”や“過ごし方”が定着してきたところでございます。

そこで、今回ご紹介するクリスマスイベントは、昨年(令和5年)ご好評いただいたイベントの第2弾として、オープンスペースを活用した新たな取り組みを企画しておりますので、ぜひ多くの市民の皆さんにお越しいただきたいと考えております。

イベントの概要です。

開催期間は12月15日(日曜)から25日(水曜)までの11日間。

テーマは、「みんなの場所をみんなのミュージアムに 今年もみんなで『つながる』特別なクリスマス」といたしました。

企画については、特に新たに2つの企画を準備しております。

まず1つ目は、昨年(令和5年)、大人気でしたけれども、「かまくらドーム」を設置するということと、公園を彩る「アート」です。

多くの皆さまに過ごしていただけるように、昨年(令和5年)の2基からこの「かまくらドーム」を3基へ増設します。

そのうちの2基は雪だるまが寝転んでいるような形で連結し、本イベントの拠点的施設として、さまざまな催しを開催いたします。

また、柳ケ瀬周辺で活動している「ART LIFE GIFU」によるエキシビションや、県内で活動しているアーティストによる装花のライブパフォーマンスを行うなど、クリスマスを華やかに彩るとともに、市民の皆さまにアート作品に触れていただきたいと考えております。

また昨年(令和5年)に引き続きまして、毛布やクッション、ストーブなどをご用意し、金公園や文化センターの中で、冬でも暖かく快適に過ごせる空間を創出したいと考えております。

2つ目です。

屋外のオープンスペースである金公園と、屋内のオープンスペースである文化センターを一体的に利活用し、公共空間の新しい使い方を市民の皆さまに楽しんでいただきたいと考えております。

詳しく申し上げますと、屋内外のオープンスペースの繋がりを高めるために、文化センターと金公園の芝生広場を「かまくらドーム」や、木のぬくもりが感じられる「木製の台座」で包み込むように配置をし、それぞれのオープンスペースを繋げた特別な空間を創出いたします。

さらに21日(土曜)と22日(日曜)の週末には、金公園と文化センターの1階ロビーに、合わせて20店舗以上出店いただき、マルシェを開催するなど、一つになったオープンスペースに人の回遊と滞留、にぎわいを作り出し、市民の皆さまに新しい公共空間の活用方法をお示ししたいと考えております。

要は、ここ(市庁舎)も、メディアコスモスがあって、このカオカオという広場があって一体運用することで、多くの市民の皆さまの憩いの場になりにぎわっていますが、せっかく金公園セントラルパークがあり、南側には文化センターがあるわけですので、文化センターもセントラルパーク金公園と一体で、市民の皆さまにより活用していただけるようにということで、今回は、体感いただく機会をこのクリスマスイベントにセットして、皆さんに楽しんでいただきたいと、そういう趣旨でございます。

他にも、昨年(令和5年)好評でしたホットワインや温かい食べ物を楽しめるクリスマスカフェ、クリスマス限定のマーケット、それから皆さまにお馴染みの「サンデービルヂングマーケット」がクリスマスバージョンとして特別に開催をするなど、皆さまのおもてなしを考えております。

クリスマスの楽しみ方やアートなどを紹介する案内人の「コンシェルジュ」や、フィンランドの伝統的なゲームである「モルック」やバドミントン、移動式遊具「モップス」、公園で楽しめるいろいろなアイテムを無料で貸し出すということで、皆さまにとにかく楽しんでいただけるように、いろいろな企画をご提供いたします。

お手元にパンフレットをお配りしておりますので、こちらをぜひご参考に、スケジュールも含めて、ご覧いただければと思います。

最後になりますが、セントラルパーク金公園はリニューアル以降、センターゾーンのにぎわいの拠点として、官民が連携し、さまざまな公園の活用方法をお示ししてきました。

先般も、イルミネーションの点灯式を行いましたけれども、あの(夕方の)時間帯に、地域の子どもたちが何十人と来てくれて、芝生広場などで走り回っていると、そんな光景も見ることができて、セントラルパーク金公園が多様な世代の皆さんに親しまれているなということを感じました。

ぜひ、今後も街の魅力を一層向上させていくためには、金公園のみならず、文化センターや道路空間などのオープンスペースを活用して、地域の皆さまやまちづくりに携わる方々などのご理解とご協力、ご提案をいただきながら、引き続きオープンスペースの利活用方法をさまざまな場面でお示しをし、市民の皆さまにご体感いただきたいと思っております。

ぜひ友人やご家族をお誘いの上、皆さまでセントラルパーク金公園にお越しをいただき、クリスマスを楽しんでいただきたいと思います。

本日の発表事項は以上です。

【記者】

大きく3点お願いします。

まず、1点目ですが、「清流の国ぎふ」文化祭2024が、今週末(11月24日)にいよいよ閉幕ということなのですが、岐阜市でのいろいろな催し等々を振り返ってみて、市長の所感をお願いします。

【市長】

では、「清流の国ぎふ」文化祭についての所感を申したいと思います。

まずは、10月14日に天皇皇后両陛下をお迎えして、岐阜市で開会式が行われました。

ちーオシスタチューなど、岐阜県の文化芸術、地域の特性を集めた素晴らしい開会式だったと思います。

いよいよ11月24日に42日間の日程を閉じようとしているわけでありますけれども、まずは開催にあたって、大変ご尽力いただいた各文化芸術団体の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。

また、多くの皆さんが、私もいろいろな会場に行っていますけども、ご来場いただいておりまして、県民市民の皆さまが文化芸術に親しむ貴重な機会となったと思います。

その上で岐阜市内は29事業と、開会式、そして最終日の閉会式を残しております。

これまで、文化芸術に触れる機会が少なかった方も、この機会に触れていただけたのではないかなと思いますし、文化芸術というのは、非常に人間としての生活を豊かにしますので、こういったものに親しんだり、あるいは自らやってみようというきっかけ作りにもなったのではないかなと思います。

私もぎふ市民劇「道三」で信長役をさせていただきましたけれども、演劇に私自身も携わるきっかけになりましたし、あと、お香の祭典、これにも参加をいたしました。

初めてお香を聞くという経験もしましたけども、普段、お茶とかそういったものは触れる機会がありますけれども、初めてこの機会にやってみるチャンスをいただいたと思います。

他にも社交ダンスとかマーチングバンドなども、私、実際に見に行きましたけれども、非常に迫力のある演技でしたし、何よりも、そこに携わっておられる方々が真剣に打ち込んでおられる姿に感動もいたしました。

文化芸術というのを本当に素晴らしいなと、終わってしまうのがもったいないなと思っております。

もう一つは、スポーツもそうですけれども、まず文化芸術に直接関わっておられる「する」人といいますか、そういう方々と、そういったものを楽しまれる、「観る」側の方と、そしてこういったイベントを含めて「支える」方と、いろんな立場の方がいらっしゃると思います。

それぞれに、この文化祭に関わることによって、皆さん幸せを感じられたと思いますし、「する」方はご自身の趣味とかライフワークでやっておられますけれども、実際に他県の方も岐阜市へお越しいただいて、そこで日頃の成果を発表するという充実感を味わっていただきましたし、作品を「観る」側も、これだけの期間に幅広い文化芸術に触れる機会というのは、なかなか県民市民の皆さまもなかったと思いますので、自分が今まで見たことがないものにも触れることができたということも、これも幸せに繋がっていると思います。

もちろん支えてくださった方々は、その方々のおかげということですので、非常に今回の「清流の国ぎふ」文化祭2024が、県民市民にとって有益な機会になったなと思います。

ぜひ、せっかく文化芸術活動が活発になりましたので、今年(令和6年)で終わりということではなくて、今後もそれぞれの団体を中心に、文化芸術活動を活発に展開していっていただきたいなと思っております。

【記者】

続きまして、同時期にあった衆院選についてなのですけれど、今回、自民党への逆風ということで、県内も含め、全国で野党の躍進が目立ったという結果になったと思いますけれども、このような大きな変化をご覧になって、市長の所感をお伺いしたいです。

【市長】

今回の衆議院選挙で、これまで一強多弱と言われた国政が、その状態から変わって、いわば国会の中で熟議を行った上で政策を決めるという国会になりました。

ですから、元々私が衆議院議員だったときも、参議院がねじれまして、当時熟議の国会ということを目指しましたが、結果的にはそれ非常にうまくいかずに、例えば特例公債法案などが人質に取られて、非常に審議がうまくいかなかったという、私自身も悔しい記憶がございます。

従って今回は、本当の意味で、与党の中だけで政策を議論するということではなくて、国会の場で、与野党を超えてさまざまな法案、予算、政策について議論をし、英知を結集して方針を決めるということを、ぜひ、本当の意味の熟議の国会を実現していただきたいなというふうに思います。

さまざまな政策課題について、今、上がってきておりますけれども、それは国民の皆さんが広くご関心を持っていただくきっかけにもなると思いますので、そのためにはぜひ丁寧な説明をしていただいて、この政策にどういう意味があり、当然、何事にもメリット・デメリットがありますので、そういったことも含めて、よく国民の皆さんに説明をした上で、国会で方針を決めるということをやっていただきたいと、私は期待をしております。

【記者】

続いて、岐阜県知事選について、今、自民党岐阜県連の方で、推薦が江崎禎英さんにまとまる方向にある途中という段階です。

市長は前回選では現職古田知事の支援に回られていたのと、先日、渡辺猛之参議院議員に、県内各市長と同様に立候補を要請する文書を出されたという経緯もあるのですけれども、今回改めて、どのような姿勢で支援をされていくのかをお願いいたします。

【市長】

私は、この(8月の)定例記者会見のときにも、渡辺参議院議員は適任者の1人であると、我々の岐阜市政についても、さまざまな課題について耳を傾けていただき、ご協力もいただいたということで、適任者の1人ということを言いました。

もう一つは、しかし、岐阜県政は圧倒的に自民党が多数を占めておりますので、自民党県連において、よく候補者を選考いただいて、一本化を図っていただきたいということを申し上げてきたところですので、今回は渡辺議員が政治家としてのご判断で不出馬ということをお決めになりましたので、現在、自民党県連での推薦の方向が、最終的にどのように着地していくかということを、しっかり注目して見ておきたいなと思いますし、県内の多くの首長もそうだと思いますけれども、自民党県連でしっかりとお決めになった暁には、オール岐阜ということで県政をしっかり支えるということは、これまでも同じですし、これからも変わらないというふうに私は思っております。

【記者】

自民党県連の決定に沿うような形で、市長としてお考えという形で良いでしょうか。

【市長】

これまでもそのように申し上げてきましたので、まずは自民党県連でしっかり議論を尽くして、方向を決めていただければ、その方向でオール岐阜体制でやっていくということは当然のことだろうと思います。

【記者】

あと、前回はなかなか一本化ができなかったということも市長の立場でご覧になってきたと思うのですが、一本化というお話がありましたけれども、その方向で調整がされてきつつあるというこの情勢についても、どのように受け止められていらっしゃいますか。

【市長】

前回は保守分裂で大変な選挙でありましたけれども、今回はさまざまな事情があると思いますが、一本化を自民党県連として目指してこられたと。

そのプロセスが最終局面にあるということですので、しっかり一本化をしていただいて、それで、まだ何も直接お聞きしていませんので、当然ですけれども政策などをお聞きして、その一本化の方向でオール岐阜体制が組めるように努力をするというのは、当然のことかなというふうに思っております。

【記者】

一本化していただければ、市政としても運営しやすいというか、そういったことはやはりありますか。

【市長】

やはり対立をしていては、岐阜県の力が削がれますので、みんなが心を一つに、全ては岐阜県の県民市民のためというところで、心合わせができることが望ましいというふうに私も思っております。

【記者】

103万円の壁の関連で何点か質問があります。

昨日、自民党と公明党と国民民主党が、いわゆる103万円の壁の引き上げというところについて合意があったと思うのですが、まずこちらの合意に対して、市長として、どういうふうな受け止めをされたかを教えていただきたいです。

【市長】

まず今回の案件について、前提としてちょっと申し上げたいことがありまして、それは地方自治に影響を及ぼす国の政策立案等については、この政策の効果的・効率的な推進を図るために、平成23年に「国と地方の協議の場に関する法律」っていうのができております。

これは当時の、私は民主党政権出身でございますので、地域主権改革ということで、国と地方というのは対等の関係であるということを大前提に、国と地方六団体で協議を行うための「国と地方の協議の場」というものを作ろうということで設定をされたと、これは大前提なのですね。

だから国においては、今回は住民税という、これは地方の基幹税に関わる話でありますので、地方自治体に関するさまざまな制度設計を検討されるにあたっては、この法定の国と地方の協議の場で、しっかりと地方の意見に耳を傾けて、コンセンサスを図っていただきたいというのは、法律に基づき、地方自治体としての基本的な立場です。

これまでも、例えば定額減税っていうのがありましたけれども、これも国と地方の協議の場でしっかり地方関係六団体と協議をしたということが、残念ながら、ゼロではありませんけれども、もう決まった段階でそういう話になっていると。

定額減税ですから、地方の基幹税に影響する話なんですね。

そういうことは、もちろん公党間で議論されることも大事ですけども、やはり国と地方の協議の場で、政府と地方関係六団体で議論をしていただき、地方にも地方の思いがありますと、これは都道府県知事も市町村長もそれぞれの自治体の経営というものを任されている責任がありますので、財政の内容も、日頃のお金の流れも全部理解しているという中で、そこのことについて、国としてしっかり耳を傾けていただくというのは、当然のことではないかなという、この大前提ですけれども、今までこの場が十分に、その法の趣旨にのっとって活かされてきたとは私どもは受け止められないというふうには思っております。

103万円の壁の見直しですけれども、先日報道もありました通り、現在、総合経済対策において、「令和7年度税制改正の中で議論し、引き上げる」ということでお決めになったということは理解をしております。

岐阜市で言うと、80億円影響するわけですね、マックスね。

全国の自治体が試算してきたと思いますけども、私が大変気にしているのは、今、人件費、それから社会保障関係経費、これは毎年、億単位で支出が増えています。

それから物価高騰ということで、地方財政は非常に厳しい時代を今迎えておりまして、地方自治体の減収分を、地方のみで吸収するということについては、石破新内閣は地方創生を掲げておられますので、その方針に逆行するのではないかなと、私どもは危機感を持っているところです。

もちろん、控除を見直すことによって、可処分所得が増えますので、それは一定、消費にまわる、貯蓄にまわることもあると思いますけれども、そうしますと、地方消費税は消費が増えれば増加をするということですので、そういうマイナスとプラスと両面あろうかというふうに思いますけれども、ぜひ施策全体をしっかり見ていただいて、どのような税収への影響があるかっていうことを見極めていただきたいというのが私どもの思いですし、これは元々、小泉内閣のときに、「国と地方の関係」で相当の議論があって、今の国税と地方税の関係ができているわけです。

三位一体改革ですね。

ですから、そういう意味でいうところの税財源の移譲など、地方税の基幹税に影響を与えるような議論ですから、そうすると税源移譲とか、こういったことも含めて地方税の制度全体のあり方についてやっぱり議論していただきたいというふうに思いますし、いきなり地方税の税制変えろっていうと、相当これ議論を重ねないといけませんので、地方交付税の追加措置など、地方税財源をしっかり確保して、行政サービスがしっかり行えるようにしていただきたいと。

これは国の責務だというふうに、私は思っております。

さらに申し上げますと、これあまり議論になってないのですけども、地方税だけが減収になるよってことではなくて、基礎自治体のさまざまな業務では、給付とか料金の算定変更が起きるわけですね。

歳入歳出に大きな影響を及ぼすという可能性がございます。

例えば所得税が保険料の算定に関係しているものは、国民健康保険、さらには介護保険などがありまして、これは当然ですけれども、ベースになるものが下がれば、保険料収入が下がるわけでございますので、そうすると制度の根幹を揺るがしかねないと。

あるいは、もし保険料が少なくなった場合には、地方の一般会計から繰り出すということにならざるを得ないわけでして、そうしたときには、地方税が減収になっているのに、さらに一般会計から保険財政を支えるために繰り出すという。

これは国民健康保険など、都道府県国保ということで、国はいろいろ議論されていて、地方自治体からの繰り出しの基準等も非常に厳しく、今やってきたところでありますので、そういったものも揺るがしかねないということで、地方税が単に減るっていうだけではなくて、そういう関連するところも、幅広く影響を国においてしっかり議論いただいて。

じゃあそのことについて、国民健康保険だって、介護保険制度だって、根幹を揺るがしたらいけませんので、これをどう守るのだということも、「じゃあ地方が繰り出せばいいのではないか」っていう、これは乱暴な議論でありますから、国が制度を変えるなら、そのことについても、精緻に制度設計を考えていただきたいというふうに私は思っております。

地方の財源とか、事務負担も発生しますし、各種制度のあり方を含めて、総合的に議論を重ねていただくことが必要ですし、ぜひ、地方の基幹税である住民税に関わる話なので、我々全国の首長など、地方関係六団体の意見をしっかり聞いて、コンセンサスを図っていただくというのが基本だろうと思います。

私はそういうことを、これまでも中核市市長会でも全国市長会でも発言してきましたし、これからも国会議員の方とかいろんなお会いする機会がありますので、しっかりお話して、ぜひ、非常にちょっと期間は短いのですけど、一つだけのこの見直しっていう議論だけではなくて、影響は各般に及ぶのだと。

特にこれは地方に及ぶわけで、圧倒的に地方税収に、交付税の減収分も含めるとありますので、ぜひ国会議員の皆さんには、国は赤字国債で何とかなるかもしれませんけれど、地方は赤字市債という制度はありませんので、地方にものすごく影響を与えることを国だけで議論するのではなくて、地方をしっかり巻き込んで議論していただくのが、これは責任ある政治に携わる者の在り様と私は思っております。

【記者】

追加で伺いたいのですが、昨日(11月20日)、飛騨市長が会見で、影響が大きいために、国に対して何かしらの補償みたいなものを求めたという話がありまして、岐阜市としても、いわゆる補償といいますか、議論以外の部分で何か求められることっていうのはありますでしょうか。

【市長】

これまでも市長会の議論でもいろいろとやってきましたし、全国市長会でもアクションを起こしていますので、当然ですけども、単に税収が減るっていうだけでは、とてももたないわけですね。

今までいろいろ、市民のために財源を充当させていただいているわけですから、先ほどお話をしたように、交付税で追加で補てんをしていただくとか、様々の減収補てんについて、併せてですね、国で議論していただきたいと思いますし、地方に影響を与えるということで、地方自治体に安心してくれと、それは地方の実情もよく理解した上で議論するっていうメッセージを、これは自民党、公明党、国民民主党の皆さんに、今議論されているわけですから、そういう地方に対しての明確なメッセージを出していただきたいと。

私、これまでも十分に申し上げているのですけど、そういうことをやっぱり目配せした上で、最後は国権の最高機関である国会で審議をしてお決めになることでありますので、責任を持って議論していただきたいというふうに思っております。

【記者】

もし行政サービスに影響が出る場合、どのように対応していかれますか。

【市長】

令和6年度当初予算ベースでですね、我々、一般会計だと1,800億円ぐらいありますけども、一般財源を充当しているのが、わかりやすく言うと約1,000億円なわけです。

国のいろんなもの(お金)が入って、県の支出金がありますから。

そのうちに、義務的経費というのがあると。

これは、人件費とか、扶助費という社会保障関係経費とか、公債費とかね、今さっき言った繰出金とか。

絶対繰り出さないと保険が成り立ちませんと、これ義務的経費と言うのですよ。

これは最初に取り分けないと、行政サービスが成り立たないので、取り分けると。

これがですね、大体、わかりやすく言うと、700億円プラスアルファなんですよ。

残りの300億円、本当は300億弱なんですけど、残りで政策的な経費とか、あと管理的な経費。

一時的に公共施設修繕しなきゃいけないとかですね。

この夏もね、公民館が、暑くてエアコンをフル稼働して壊れましたみたいなことがあるわけですよね。

そうすると、臨時的に直していかなきゃいけないということはありますと。

要は、この義務的経費を取り除いた残りの300億のこの政策的な経費や、臨時的な、管理的なですね、出費、経費、こういったものから、80億が消えるということじゃないですか。

300億が220億になるってことですよね。

でも、政策的な経費というのは、これはまちづくりへの投資、未来への投資、次世代への投資であり、今の住民サービスを支えるための、様々な管理的、臨時的経費と。

これをやらなかったら、市民生活に影響が出るということですので、国において議論していただくには、こういった、いま地方創生と言って、我々地方も自分たちでいろいろ知恵を絞ってですね、課題を解決し、私は「岐阜を動かす」ということで、ちゃんと未来に向けて投資をしているから、そこについては地価が上がり、人口の社会動態がプラスになっていると。

この流れで取り組んでいくことによって、いわゆる全体の人口の減少も、人口推計も、改善してきているという。

持続可能な地方自治を作っていこうと。

それは、市民の皆さんの幸せのためですということに、全部フォーカスしているわけですね。

だから、これをいきなり、次年度から80億なしと言われたらですね、これはとてもじゃないけれども、未来への投資が滞る。

それは、次世代に大きな禍根を残すと私は思います。

要は、未来に投資すれば、町は発展しますけども、投資できなければ、町は衰退しますので。

人口減少社会ですから。

ということも含めて、地方創生とはじゃあ何なのか、人口減少社会を、各地方の自治体がどう乗り越えていこうとしているのか。

それに対しての貴重な税財源というものの議論を、今国会でおやりになろうというわけですから。

これは、国税でこっちは地方税で、地方税は地方で被れなんていうことをやられたらですね、それは間違いなく地方は衰退するでしょうと。

それは誰も望んでいないということも含めて議論していただきたいと。

そのためには、きちっと、減収になった分を何かしらで、それは国税から地方税に税財源を移譲するのか、交付税を手厚くして追加をするのか、何かしらでやっぱりきちっと手当しないといけないのではないかなというのが私の思いというところです。

【記者】

市長、熱いお言葉ありがとうございます。

【市長】

私、ものすごく、市長会の中ではトップランナーくらい、当初から問題提起をしてやってきて、みんなにぜひ考えてくれということを言ってきましたので。

【記者】

今日の発表事項に関してまず1点と、また別でお伺いしたいことがあります。

まず、空き家対策の件で、岐阜市ならではの特異な事情や、また、岐阜市でこの地域が特にそういった空き家が多いという話があれば、また、今後の対策について市長自身の考えを教えていただけると嬉しいです。

【市長】

今回の(市内の空き家)3,604件というのは、基本的には賃貸を入れていませんので、ちょっとそこは脇に置いて、持ち家ということで議論しておりますが、今、空き家率が非常に高いところ、例えば、あまり校区を出すとあれかもしれないですけれど、鷺山校区とかですね。

分かりますよね。

要は、特定の時代に、特定の世代の方が、人口増加の時代でしたから、住宅をまず確保するという非常に重要な要請があって、集中して住宅を供給した場所が、だんだん高齢化とともに空き家が増えていくという、こういう問題なのです。

どうしてもその当時、かなり人口が増えた時代で、例えば、駐車場のスペースも小さいとか、坪数もどうしても少なくて、今の若い世代から見ると、もう少し大きな敷地で、例えばお車も2台、中には息子さんも含めて3台とかこういうニーズがある中で、空き家になったから簡単に売ろうと言っても、マッチングしないという、こういう問題があって、それをこれまでも我々は、岐阜市版の空き家バンクをやってみたり、空き家を改修することについては補助を出したりとかやってきました。

あとは、どうしても管理不全の空き家で、それがもう、例えば斜めに傾いているとか、周りに悪影響を与えているというところについては、「代執行も含めてやるよ」ということで、所有者の方にアプローチをさせていただいて、かなりのケースはそこでアクションを起こしていただける。

中には売却まで進んで良かったというようなこともありますので、丁寧に私どもの担当部局もやってきたし、民間の皆さんにもお力添えを賜ってきたということなので、ここにある数字は前の計画のときの数字ですので、今後はさらに計画を改定するにあたって、再度調査をしたいと思っていますけれども、最新の数字を捉えながら、やはり1件1件丁寧に対応していくということが大事かなと思っております。

元々、私が(市長に)就任させていただいたときに、固定資産税の納付書に、「空き家総合窓口を作りますよ」とか「何かあったらご相談ください」ってことでご案内を同封してお送りしたところ、かなりの反響があって、元々は「うちの近所にこんな空き家がある」という話がメインだったのですけど、所有者が「実は、処分とかどうしようか困っています」というようなことで、相談いただける件数が、どちらというと中心になってきているので、それに我々もできる限りのご協力をしていくというのが基本だろうと思っております。

【記者】

もう1件、令和7年度にごみの焼却量10万トン以下を目指そうということで、岐阜市が取り組んでこられた件で、その達成がなかなか厳しい状況に追い込まれまして、岐阜市では、厳しい状態になったときに、ごみの有料化を検討するということを長年おっしゃられてきましたが、改めて、今後のごみ処理の方針と、また、ごみの有料化に関して市長の思いといいますか、ご意見をお聞かせください。

【市長】

まず、これまで「ごみ減量・資源化指針」というものを作って、これは限りある資源を有効に活用するとか、環境負荷の低減を図る循環型社会を目指そうということで、そういう指針をまず持ってきました。

ここに、令和7年度までにごみ焼却量を10万トン以下に減らすという目標を掲げてきたわけですが、令和4年4月にプラスチック製容器包装の分別収集を開始いたしまして、これは非常に効果が大きくて、令和4年度のごみ焼却量は、前年度と比較して、プラスチック製容器包装の資源化で約4,000トン減少しましたし、家庭から出る普通ごみと粗大ごみを合わせて約9,000トン減少したということで、これは、8年かけて減少した量と同じ量を1年間で減らすことができたと。

こういう、いろいろな打てる手を打ってきたということです。

市民の皆さまも、ごみの減量・資源化ということで、大変意識を高く持っていただいたおかげだと思います。

今年(令和6年)、ごみ分別アプリの「さんあ~る」というのをここ(定例会見)で発表しましたけれども、そういったもので市民の皆さんの利便性を高めるとか、あと、これは行政の関係ですけど、「メルカリshops」を開いて、行政も粗大ごみで捨ててしまうのではなくて、リユース・リサイクルということに取り組んでおります。

ただ残念ながら、令和7年度の見込みが、今、10.8万トンということで、8,000トン、目標よりもまだごみの量が多くあると、このような見込みでありまして、引き続き市民の皆さまや事業者の皆さまと協力をして、ごみの減量・資源化に取り組みをしていきたいと思っております。

今、お話いただいた件ですけども、これは「ごみ減量・資源化指針」の中にごみ減量を図る選択肢の一つとして記載をされているということでございます。

令和4年7月にこの指針の改定を行った際に、ごみ減量対策推進協議会の答申が出されていまして、そこでは「有料化の課題などをさらに調査研究するとともに、市民の意見を集約し、ごみの減量作戦の効果や、ごみを取り巻く社会情勢などを総合的に勘案し、実施を判断すべき」と、こういう答申をいただいております。

ですから、私どもとしては引き続き課題などの調査研究をし、検討作業を続けているということでございます。

【記者】

追加でもう1点お伺いしたいのが、岐阜市の中央卸売市場はもうあと少しで改修というところまで、計画の時期に入ってくると思いますが、今後の方針について、改めて市場をどのようにしていくかという市長のお考えをお聞かせください。

【市長】

岐阜市中央卸売市場は昭和46年に開設された、県内唯一の中央卸売市場という大事な役割がございます。

開設から約50年が経過し、施設も老朽化が進んでおりまして、さらに、人口減少により消費量が減少しているとか、社会構造の変化に伴って消費者ニーズも多様化していると、このような老朽化プラスアルファの課題も抱えております。

また今、衛生管理とか品質管理に対する社会的要請も高まっておりますし、流通構造の変化によって、市場を経由しない流通もありますので、市場経由率が低下しているという、このような環境の変化を感じております。

これまでも外部の審議会である「岐阜市中央卸売市場のあり方検討委員会」が開かれ、ここで本市場の課題や、今後求められる役割等について検討を重ねていただきました。

平成29年の7月に、拠点市場としての機能強化など、本市場の目指すべき姿や、施設整備の必要性について答申をいただいているというところです。

これを受けまして、平成31年の3月に、そこから私(が市長)ですけども、岐阜市中央卸市場経営展望を策定いたしました。

市場が抱えるソフト・ハード両面からの課題整理に向けた、将来ビジョンを定めたところですが、そこには特にハード面への対応を進めるべく、施設の現況、周辺環境、社会情勢等を勘案して、令和4年3月に「岐阜市中央卸売市場再整備事業基本計画」を策定しておりまして、6つの「整備の基本方針」を設定しております。

この6つの「整備の基本方針」を踏まえて、必要な施設の規模や機能などについて、場内関係者との協議を進めてきております。

また、コロナ禍で減少した需要の回復とか、運送業者による「2024年問題」、人件費や物価の高騰などといった新たな社会情勢の変化などへの対応も含めて、持続可能な市場運営が可能となる再整備の実現に向けて、今後も引き続き努力をしていくというところで、今まさに努力を続けているというのが現状だということです。

【記者】

103万円の壁のことなのですけれども、市長にぜひお聞きしたかったのが、地方の財政について、じっくり議論が必要だということは理解したのですけども、一方で、市長は「ワークダイバーシティ」ということを以前からおっしゃっていて、103万円の壁がなくなった場合に、より多く人が働こうと思えたりとか、いろんな制限を取り払ってもっと働こうという人が増える可能性があるという意味で、そちらの後押しという側面もあるのかなと思ったのですが、ご意見をいただきたいです。

【市長】

私ももちろん、手取りが増えることはいいことですし、要は、働き控えですね、働けるのに働くことを控えてしまうという壁があることは、これは個人の方にとっても、また事業者の経営上も、壁が取り払われて、多くの方がより長い時間働いてくださることは、これも良いことだと思っております。

そういう良いことなんですけど、その影響を、ほぼほぼ地方自治体の住民税にまるっとかぶせると。

交付税の減収も含めてですね、これは国の責務としてどうなのかと。

国においてこういう問題意識を持たれて、公党同士で議論をされ、これから税制改正案を作って国会で審議をされるわけなので。

国はほぼ傷んでないですよと、国は影響をほぼ受けませんと、赤字国債発行するだけですと。

その全ての影響は地方自治体に来る、でもそれは、最終的に住民の皆さんに行くわけですね。

その分の税収が減れば、その分のサービスができなくなる。

もちろん地方消費税が一部増収になったらその部分は増えるということがあるとしても、全体としては減収になるわけですから、そういうことの影響を、国でしっかり議論していただいて、国の方針でやる以上は、国で地方交付税の追加交付とか、あるいは税財源の移譲などですね、しっかり制度や仕組みを作って、地方創生を支えていただきたいと。

我々は市民のためにという自負を持っていろいろな政策を作り、日々取り組んで、努力をしているわけですので、そこに対してのメッセージをしっかり出していただいて、地方安心しろと、地方創生頑張れと言っていただける環境を作るのは、これは国の責務だというふうに私は思っております。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

岐阜市役所

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

代表電話番号:058-265-4141