令和6年6月26日 市長定例記者会見

※記者会見の様子を岐阜市公式ユーチューブチャンネルでご覧いただけます。

発表項目

- 岐阜市公式LINEを活用した情報発信の拡充について

- マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に関する実証事業の実施について

- 「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」強化指定選手の認定について

- 岐阜市科学館特別展「わくわく川と海のワンダーランド」の開催について

配布資料

発言趣旨

【市長】

それでは、定例会見を始めます。

よろしくお願いいたします。

本日の発表事項は4点です。

(1)岐阜市公式LINEを活用した情報発信の拡充について

まず1点目ですが、岐阜市公式LINEを活用した情報発信の拡充について発表いたします。

これまでも市民の皆さまに、市政情報を広くお伝えするために「広報ぎふ」、多くの市民の皆さんにご愛読いただいていますけれども、こうした紙媒体での発信、さらには市公式のホームページや、最近ではSNSなども活用いたしまして、情報発信の多重化に努めているというところでございます。

こうした中、令和5年12月に市政モニターへのアンケートを実施いたしましたけれども、この結果、今後、特に力を入れてほしいSNSとして、6割の方がLINEと回答をされました。

また、「興味や関心のある分野のみ、情報が届く」ことを希望するご回答も多数あったということでございます。

LINEは現在、国内でシニアの世代も含めまして、9,700万人の方が利用しておられるということで、幅広い世代に浸透しているツールでございます。

私も先日、80代の先輩方との会がありまして、お会いをしたら、当たり前のようにスマートフォンを使って、LINE等を使いこなしておられたということで、いかに浸透しているかということを実感いたしました。

こうしたことから、市公式LINEの機能拡充を図ろうということで、簡単にさまざまな情報にアクセスできる環境を構築し、市民の皆さまの利便性の向上に努めたいということで、取り組んでおるところでございます。

機能拡充の内容ですけれども、まず現在の市公式LINEにつきましては、令和2年4月から運用を開始しております。

このLINEは市内・市外の方、どなたでも登録者になっていただくことができ、6つのメニューを表示しておりまして、「AIチャット総合案内サービス」や「オンライン申請総合窓口サイト」「市ホームページ」などにアクセスをいただいておりました。

また、トーク配信におきましては、配信回数があまりにも多いと、そういったことを理由にLINEをブロックされるという方もいらっしゃるということですので、防災情報などの必要な情報が届かないことを避けるために、配信情報は注意喚起や防災情報などの緊急性が高いものに限定して行ってきたのが、これまでのLINEでございます。

今回、そこから主に機能面において、2点拡充をいたしました。

まず、1点目ですけれども、居住地の回答に合わせまして、「市民の方」向けと、「市外の方」向けにメニューを分けました。

また、幅広い情報に簡単にアクセスできるように、「市民の方」向けにおいては、「メニュー」を大幅に拡充しました。

具体的には、「市民の方」向けについては、「基本」「子育て」「防災」の3分類(タブ)にし、合わせて、27項目にメニューを細分化しております。

また、「市外の方」向けでは、花火や鵜飼、岐阜城などの「観光情報」や「移住・定住の情報」で構成した専用メニューを表示し、簡単に岐阜市の魅力を知っていただけるようにしております。

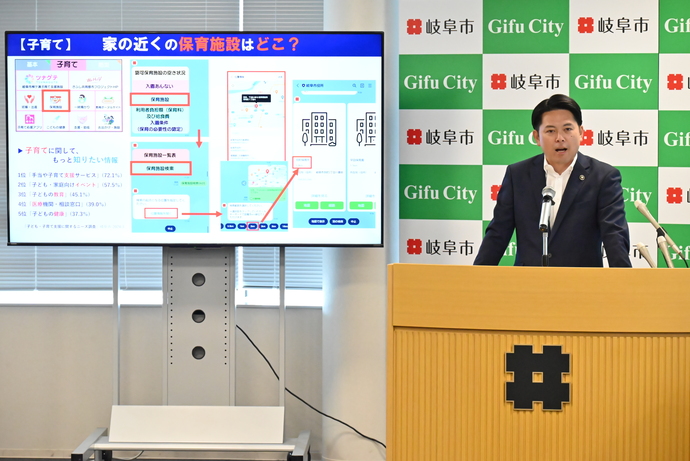

ここで「市民の方」向けの3分類(タブ)について、例を示してご説明したいと思います。

まず、「基本」メニューの項目ですけれども、岐阜市公式ホームページのアクセス数とか、AIチャット総合案内サービスの検索数、LoGoフォーム申請数などのデータから選定をいたしました。

例えば、令和5年度に市のホームページで約18万件のアクセスがあったのは、「粗大ごみ」ということですけれども、「ごみ出し」のメニューから「粗大ごみ」を選択していただきますと、こちらにありますように「粗大ごみオンライン申請」、「ごみ出しのルール(粗大ごみ)」、そして「よくある質問」ということで、3つの選択肢が表示されます。

粗大ごみ搬入を希望される方は、オンライン申請にアクセスしていただき、質問がある方については、よくある質問を選択して、上位5つから選ぶことが可能です。

というように、文字入力は不要でございますので、非常にアクセスしやすいということでございます。

また、「基本」のタブ以外にも、市政の不変の方針である「こどもファースト」として「子育て」のタブを設定しておりますが、メニューの項目は、アクセス数などのデータに加えまして、「岐阜市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」などから、若い世代が求めている情報を分析して、選定をいたしました。

例えば、令和5年度に市のホームページで約4万件のアクセスがあったのが、「保育施設 入園案内」ということでありまして、「保育施設」メニューから「保育施設検索」へと進んでいただきますと、位置情報から市民の方の周辺の保育施設を調べていただけるということでございます。

他にも、一時預かり施設や病児・病後児保育の施設、さらには児童館・児童センターも検索可能ということでございます。

加えて、内閣府の防災情報に関する世論調査では、「防災情報を入手するために活用したいもの」として、「LINEなどのSNS」というものが約37%ということでございまして、防災の情報を集約するために、今回は「防災」タブの設定も行っております。

メニューの項目は、ハザードマップや避難場所、河川カメラということで、これは非常にニーズが高いと思いますけれども、気象情報など災害対策、災害発生時に必要とされる情報を設定いたしました。

この「河川カメラ」メニューは、選択いただきますと、2つのウェブサイト、これは木曽川上流河川事務所のページと岐阜県のページから、「境川など」にアクセスしていただき、河川カメラの箇所をご確認いただくことができると、こういった機能でございます。

次に2点目ですが、セグメント配信の機能も追加をしております。

今回のリニューアルに際しまして、市民の皆さまには、市公式LINEの利用の登録時に、最初に居住地、「市内」であるかとか「市外」であるかとか、「県外」であるかということ、「性別」や「生まれた年」を入力していただくことに加えまして、10種類の「ご興味のある・関心のある情報の分野」をお答えいただくことによりまして、ご本人が「知りたい」「欲しい」分野の情報を、限定して受信できるということでございます。

もちろん、全部選択していただいてもいいわけですが、例えば、子育てだけほしいとか、そういったことに応えていこうというものです。

配信情報として、「お出かけ・観光情報」を選択していただくと、図書館や科学館など市内の施設に関するお知らせや、祭りや花火、鵜飼などの観光情報を限定して受信できますし、「子育て」を選択していただいた方には、子育てに関するお知らせや支援、子どもや親子向けのイベント情報などを、限定して配信するということでございます。

なお、防災などの「緊急情報」につきましては、引き続き、登録者全員に配信するという仕組みでございます。

本日発表した、この新たな機能の実装は7月11日(木曜)の公開を予定しております。

既に友だち登録していただいている方には、トーク配信によってお知らせをいたしますので、先ほどご紹介をした、ご自身の知りたい情報などのご登録の操作をお願いしたいと思います。

まだ登録いただいてない方には、「広報ぎふ7月15日号」に、登録の手順などを詳しく掲載いたしますので、そちらをご覧いただき、この機会にぜひ登録をしていただきたいと考えております。

今回の岐阜市公式LINEの機能拡充によりまして、簡単にさまざまな情報にアクセスできる環境を構築し、市民の皆さまの利便性の向上に繋がると期待をしているところでございます。

(2)マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に関する実証事業の実施について

発表事項の2点目です。

マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に関する実証事業の実施について発表いたします。

近年、岐阜市内におきましては、119番の受信件数、これは火災・救急・救助等でございますが、増加傾向でございます。

このグラフのとおりなのですけれども、特に救急情報が119番通報の約7割を占めておりまして、この出場件数も年々増加しているということでございます。

救急業務を持続可能なものにするために、令和6年4月、既に発表済みでございますが、消防本部にデイタイム救急隊を発足させたところでございます。

さらに、今回、この新たな取り組みとして、これは国が「マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に関する実証事業」を実施しておられまして、この事業に岐阜市消防本部が参加をするということでございます。

なお、本実証事業に参加するのは、岐阜県内では岐阜市消防本部のみということでございます。

事業の概要ですが、まず高齢者の場合、病院の受診歴が非常に多いということで、正確な情報取得が困難になる可能性があるということです。

例えば意識状態が悪い方の場合、どうしても正確な情報を収集することは困難でありますので、病院選定に時間を要するということでございます。

従って緊急性が高い場合には、医療情報は不明確な状態で医療機関に搬送せざるを得ないという課題がございました。

こうした課題を解決するために、傷病者の健康保険証利用登録済のマイナンバーカードを活用させていただいて、診療情報や服薬情報等の医療情報を把握し、救急業務の円滑化、迅速化を図っていきたいということでございます。

実施期間は、7月12日(金曜)から2か月程度、岐阜市消防本部管内の救急隊22隊のうちの7隊で実施をいたします。

実際どういう手順かということでございますけれども、こちらの画面のとおり、まず救急隊が傷病者等に「マイナンバーカードをお持ちですか」と確認をし、健康保険証の利用登録があるかを確認させていただきます。

次に、ご本人であるかを確認した上で、利用の同意を得るということで、この同意は口頭で得るということでございます。

続いて、救急隊は専用のこのカードリーダーでマイナンバーカードの情報を読み取って、医療情報を閲覧するという流れでございます。

この効果ですが、救急業務の課題解決に繋がることに加えて、市民の皆さまにとりましても、「高齢者や意識状態が悪い方の医療情報を容易に把握できますので、現場で対応する時間や病院選定時間を短縮できる」ということ、「かかりつけの医療機関等適切な医療機関へ早期に救急搬送ができる」、また、「搬送先医療機関に正確な情報を伝えることで、適切な治療に役立てていただくことができる」といった効果が期待されております。

マイナンバーカードを所持していない場合や健康保険証利用登録がなされていない場合でありましても、通常の救急業務に支障をきたすものではありませんが、いざというときに備えて、市民の皆さまには、健康保険証利用登録済のマイナンバーカードを携帯していただき、救急業務の迅速化・円滑化にご協力を賜れればと思っております。

(3)「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」強化指定選手の認定について

3点目です。

「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」の強化指定選手の認定について発表したいと思います。

岐阜市では、東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシーを岐阜市のスポーツ振興に繋げていくために、この「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」で、主に3つの取り組みを行っております。

まず1つ目は、子どもたちを対象に、専門指導者によるスポーツを始めるきっかけ作りのためのスポーツ教室を開催しておりまして、令和6年度はアクションスポーツの普及に特化し、パルクール教室を開催いたします。

2つ目は、子どもたちを対象に、オリンピック・パラリンピック出場選手が自らの経験や技術を伝える講演会を開催します。

3つ目が、国際大会や全国大会に出場する岐阜市ゆかりの選手に対し、オリンピック・パラリンピックへの出場を目指す選手活動の支援事業を行っています。

具体的には、岐阜市が強化指定する選手に対し、競技に専念できる環境整備と競技力強化を図るために、お一人あたり最大50万円を支給する「強化指定選手事業」を継続して実施しているということでございます。

この度、令和6年度の強化指定選手を認定いたしましたので、発表いたします。

令和6年はオリンピック・パラリンピック夏季大会の開催年でもありまして、順次、選考レースも進んでおります。

そこで令和6年度の取り組みとしては、次期冬季大会である「2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ大会」を目指す岐阜市在住または出身の3名の選手を認定します。

お手元の資料のとおりでございます。

お一人目がスノーボード ビッグエア・スロープスタイルの村瀬心椛さん。

村瀬心椛さんは2024年のFISワールドTignes大会女子スロープスタイルにおいて、優勝しておられます。

お二人目がスノーボード ビッグエア・スロープスタイルの村瀬由徠さん。

村瀬由徠さんは2024年のFISヨーロッパカッププレミアCorvatsch大会で女子ビッグエアにおいて優勝しておられます。

お二人は姉妹ということでございますので、大変ご活躍をしておられるということです。

また三人目は、パラアイスホッケーの那須智彦さんです。

那須さんは、2024年のパラアイスホッケー世界選手権におきまして、最上位クラスであるA-Poolに日本代表として出場しておられます。

認定証の授与式でありますが、7月5日(金曜)の16時30分から、この行政経営会議室において、3名の選手、ご出席予定でございますけれども、行いますので、ぜひご取材をいただければありがたいと思います。

また7月26日(金曜)にはパリオリンピック、8月28日(水曜)にパリパラリンピックが開幕をいたします。

本日時点では、岐阜市ゆかりの選手は、先日、皆さんにご取材いただきました自転車(トラック)の橋本英也選手が出場予定でございます。

橋本選手は東京大会に続く、2大会連続のオリンピック出場であり、メダル獲得に向けて、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。

スポーツは多くの人に感動や勇気を与えてくれる力を持っておりますので、岐阜市ゆかりの選手が挑戦する姿が、シビックプライドの醸成にも繋がりますし、オール岐阜で選手の皆さんを応援していきたいと考えております。

(4)岐阜市科学館特別展「わくわく川と海のワンダーランド」の開催について

では、最後4点目です。

岐阜市科学館特別展の「わくわく川と海のワンダーランド」の開催について、発表いたします。

お手元にはチラシもお配りしております。

そちらもご覧いただきたいと思います。

7月20日(土曜)から9月1日(日曜)まで、岐阜市科学館で夏の特別展「わくわく川と海のワンダーランド」を開催いたします。

この岐阜市科学館の特別展は、平成10年から毎年開催し、令和6年で25回目を迎えます。

毎年、例年は3万人程度、ご来場いただいておりまして、この数字は年間来館者の約3割の集客がこの夏の特別展に集中しているということで、市外からも多くの方がご来館されています。

概要ですが、「川」と「海」をテーマに、長良川に生きる魚や昆虫などの生体展示やデジタル技術を活用した体験コーナーを設置いたします。

岐阜市を流れる清流長良川は伊勢湾に流れ、そこから世界の海へと繋がっており、海のない岐阜市でも川を通じ、世界の環境に深く関わっております。

楽しみながら生物や環境問題などのSDGsに対する興味・関心を高めていただき、海のない岐阜から海にできるということを、特に子どもたちに考える機会にしていただきたいと思います。

展示の構成ですが、主に3つの会場を楽しんでいただきます。

まずはPR動画を作りましたので、ご覧いただきたいと思います。

<動画再生>

手作り感満載の動画ですけども、ありがとうございます。

今回、まず地域の方との連携ということで、長良川漁師の結の舟代表の平工顕太郎さんに長良川に生息する魚などをご提供いただき、また生体飼育を監修していただきました。

岐阜県立羽島北高等学校生物部OBの志知良樹さんにも、水生昆虫のご提供および生体飼育を監修していただき、水生昆虫の生息環境および飼育方法を学ぶ教室も開催をしていただきます。

その他、岐阜市土産品協会と連携した物販や、岐阜県板金工業組合青年部と連携した工作教室の開催なども行っていきます。

市役所の庁内でも連携をしておりまして、例えば企画部ではSDGsの普及啓発のために、岐阜市のSDGs取り組み紹介パネルの展示やガイドブックの紹介、環境部では長良川に生息する生き物の生体収集の協力や岐阜市の注目すべき生き物の紹介パネル展示を行います。

上下水道事業部も、上下水道の仕組みの紹介パネル展示を行って、オール岐阜市で事業の相乗効果を図ってまいりたいと思います。

また集客・サービスの向上ということで、令和6年度より館内の物販に加えまして、キッチンカーの出店も予定しておりますし、「夜の特別展」として、会期の最後3日間、開館を20時まで延長します。

内覧会ですけれども、報道機関の皆さま向けに7月19日(金曜)午後1時~3時に内覧会を開催します。

また、開場式は翌日の7月20日(土曜)午前9時10分より、岐阜市科学館1階エントランスホールで行いますので、また改めて皆さま方にはご案内をさせていただきたいと思います。

今年(令和6年)、ぜひ、3万人以上の方にご来館いただいて、この川と海に親しんでいただきたいと思っていますし、特に子どもたちには科学を楽しむということが大切ですので、夏休みの良き思い出にしていただきたいと思います。

なお、岐阜市科学館は昭和55年に岐阜市少年科学センターとして開館をいたしまして、実はまもなく来場400万人を迎える予定でございます。

また400万人の見通しがたちましたら、記者の皆さまにもご案内いたしますので、そちらもご取材いただきますようよろしくお願いします。

本日の発表事項は以上です。

【記者】

今朝、障がい者向けグループホームの「恵」が、厚生労働省からいわゆる連座制の適用という話が出てきていて、岐阜市内も施設があって影響が出ることが懸念されていると思いますが、その連座制適用の受け止めと懸念事項、そして市の今後の対応方針について伺います。

【市長】

私も今朝の朝刊で拝見をいたしました。

複数の障がい者グループホームで食材費の過徴収とか報酬の不正請求などがあったということで、愛知県の自治体が指定の取り消し等の方針を出しているということは私も承知しております。

岐阜市内に当該の事業所は2つございまして、1つは「グループホームふわふわ島田」、それから「グループホームふわふわ春近」でございます。

岐阜市としては、昨年(令和5年)の10月に、国が全国の「恵」が運営するグループホームを所管する自治体、我々に対して職員の配置体制とか給付費の不正請求などがないか確認するよう要請を受けておりまして、現在、担当部局でこれを慎重に確認作業を進めている段階でございます。

不正行為が明らかになった場合には、当然のことですが、法令の手続きに則って行政処分や公表などを行うことになろうかと思います。

なお、本日の国の連座制の適用方針という、あくまでまだ報道ということでございますので、これはおそらく愛知県や名古屋市もいろいろとご苦労しておられるのだと思いますが、いずれにしても正式な決定を私どもとしては見守るということですし、一番大切なのは施設の利用者の皆さんが生活をしておられるわけですので、そのことをどう対処していくかということを、私どもとしては最大の関心事項に、当然こういったことが起きた場合には、対応していくことになろうかというふうに思っております。

なお、6年の(事業指定の)期間があるということで朝刊にも出ておりましたが、例えば今年度(令和6年度)それ(指定期間)が切れるとかそういうことはありませんので、我々としては国の厚生労働省の方針をしっかりと見定めて、今後の対応を考えていきたいと思っております。

【記者】

2点あります。1点目が現在の「恵」の関連になりますけれども、岐阜市としては、一宮のように新規の受け入れを停止するという行政処分を出すという考えが、現時点ではあるのかないのかということと、もう1点は生成AIなのですけれども、こちらは学校現場での活用が先日公開されて始まっておりますけども、庁舎内ではどのような形で進められていますでしょうか。

【市長】

まず(「恵」の)食材費の過徴収については既に調査をどんどんやってきていきましたので、昨年(令和5年)6月食材費の調査要請がありまして、本市も調査を開始しました。

2つの事業所では食材費の過徴収はあったということで、既に本年(令和6年)2月に指導いたしまして、利用者への返還を行わせるよう指導して、返還は完了しているというふうに報告を受けております。

今後、国がどんな方針を出されるかということによりますけれども、先ほどお話をしましたように、不正行為が明らかになった場合には、法令の手続きに則って、行政処分や公表などを行うことになろうというふうに受け止めております。

次に生成AIの市役所での活用ということですけれども、岐阜市といたしましては、実際現場で実証をさせていただきました。

これで効果があるということでありますので、5月13日から全庁的に利用を既に開始しているというところでございます。

なお、適正なルールに基づき正しく利活用することが重要ですので、本年(令和6年)1月に「岐阜市生成AI利活用ガイドライン」の策定を行いました。

「利用する際に、事前に所属長の承認を得ること」や、「個人情報などの機密性の高い情報は入力しない」「著作権などの権利を侵害していないか確認すること」「虚偽の情報はないか事実を確認すること」こういったことを遵守するということを指導しておりますし、利用者として登録する際にも、「事前に所属長の承認を得ること」や、「ガイドラインを読んで理解をすること」「オンライン研修を受講すること」を必須として、リスクマネジメントを行っております。

なお利用環境ですけれども、いわゆる一般的なインターネット上で公開されている生成AIを利用しますと、これは情報漏洩のリスクが発生するわけですので、岐阜市では「自治体内でのネットワークでのみ利用ができる」「生成AIのウェブサイトに直接アクセスすることなく、入力した情報が学習・保存されない」「いつ、誰が、どのような質問をし、どのような回答を得たのかといったログ(記録)を取得できる」

さらには、「万が一、個人情報を入力した場合でも、マスキングする機能も有している」ということで、幾重にも安全性を確保したツールを導入して、リスク管理を行っているということでございます。

6月20日現在ですけれども、市役所の職員では317名、26部署(部局)の職員が利用登録をしております。

5月13日から6月20日までの間に2,610件、生成AIを利活用しました。

主にどういった用途で活用しているかというと、企画立案に伴うアイデア出しとか、文書の作成、さらに文章の要約や添削など、これらは生産性の向上に寄与するものが多く見られますので、今後、デジタル戦略課の管理のもと、活用の仕方を見ながら、さらに有効なものとなるよう研究していきたいと考えております。

いずれにしても、生成AIの活用は、利用する私達がしっかりと活用していく能力を身につけていくことが大切ですので、そういったデジタルの研修もしっかりと重ねながら、その成果として市民の皆さまへの利便性の向上や我々の生産性の向上に繋げていきたいと考えております。

【記者】

市長に5月のイスラエル訪問時のご発言についてお尋ねしたいと思います。

市長は現地滞在時にBridges For Peaceのプレスリリースの中で、「イスラエルの神を支持しているので、イスラエルの人々を支持しています。私達はイスラエルが光と闇の戦いの最前線にあり、イスラエル民族が光の側で戦争を行っていることを知っています。」とプレスリリースの中でコメントされていますが、これは事実ということでよろしかったでしょうか。

【市長】

先日のレクチャーでお話をしたとおりでありまして、私の英語があまり正確ではなかったということだと思いますけれども、私が普段使う表現はその中には入っておりませんので、それは編集をされた、取材をされた方の書き方の間違いではないかなというふうに思っております。

【記者】

先日のレクチャーの際に、私はイスラエルにあるユダヤ系のメディアに載っている記事をもとにご質問をしたのですけれども、こちらのメディアに確認をしたところ、この記事はBridges For Peaceが出したプレスリリースをもとにそのまま書かれたということで、プレスリリースの内容については柴橋市長もご確認になったと、Bridges For Peaceからお伺いしております。

それに関しましては、事実でしょうか。

【市長】

Bridges For Peaceがどのように編集したかっていうことと、どのようにそちらのメディアにお伝えしたかは、私はわかりませんけれども、私が発言したのはこの間のレクチャーのときにお話をしたように、大統領に対して、ハマスのテロに対する悲しみや痛みを共有するとか、エルサレムの平和のために祈るために私は訪問したのですよということ。

さらには、オリーブの会の10月17日にこういった声明を出しましたよといったようなことをお伝えしたというのが、私の言葉でありますので、その後、立ち話でいろいろといろんな方とコミュニケーションしたり話をする中で、私の英語が不正確だったのか、違う方のことをそのまま書いたのかはわかりませんが、今、私がお伝えしていることを私が実際に話したということです。

【記者】

Bridges For Peaceは、柴橋市長がガザ周辺の場所へ訪問する際も同行されたり、現地の専属ガイドの方を手配されたり、いろいろお骨折りだったと思います。

そういった団体さんが、こちらのプレスリリースに関して、コメント内容は柴橋市長が最終確認をしたとおっしゃっているのですけれども、これも事実ではないというご認識ということでしょうか。

【市長】

いろんなやり取りをする中で、さまざまな話をしたりはしますけども、私が少なくとも、特に後半部分について、普段、私はそういう表現をしませんので、何かしら事実の誤認があったのではないかなと思います。

【記者】

ということは、「イスラエルの神を支持しイスラエルの人々を支持している、あるいは光と闇の戦いの最前線でイスラエル民族が光側である」という認識は、柴橋市長の認識とは異なっているということでしょうか。

【市長】

私は普段、そういった光の側とか闇の側とかそういう表現を使いませんので、何かしらやり取りの中で間違った解釈をされたのかもしれませんが、それは私は承知するところではありません。

【記者】

イスラエルの戦闘行為に関しては、国連の方でもジェノサイドということで批判を受けていますけれども、そうしますと市長といたしましては、イスラエルのガザでの行為については、全面的に肯定するものではなくて、批判の眼差しも持っているということでしょうか。

【市長】

私はこの間のときにもお話しましたし、議会でも答弁しましたけれども、イスラエルの中にもネタニヤフ政権に対して賛成する方もあれば、ガンツ氏の立場に賛同する方もいらっしゃって、さまざまな意見があるわけですね。

そのことを私自身も直接、いろんな方とコミュニケーションする中で確認をできたということです。

ですから、私は今回の訪問において、一番の基本にしているのは、エルサレムの平和のために祈ると、そのことを一番の基本にしていますので、私はその事をひたすら言い続けてきたということです。

【記者】

市長ご自身のイスラエルの武力行為に関する見解を教えていただけますか。

【市長】

私は先程来申し上げたように、エルサレムの平和のために祈るってことを、終始一貫申し上げてきました。

それぞれの国のさまざまな主権国家としての行為について、言及はしておりません。

【記者】

オリンピックに出場予定の自転車トラックの橋本英也選手、再度、岐阜市の方に訪問される予定があるのかというところと、市としてパブリックビューイングなどする予定があるかをお伺いできますでしょうか。

【市長】

いよいよオリンピックに向かっていく大事な時期ですので、岐阜市をオリンピックまでに訪問すると予定は、私は聞いていないという状況でございます。

今後どのような応援をしていくかということは、日程とかいろんなこともございますので、今後の検討事項というふうに受け止めております。

【記者】

昨日、議会が閉会いたしまして、議案が承認されました萬松館の提訴で、提訴の議案が議決されまして、今後、提訴に向かっていくと思うのですが、まずその市長の受け止めと、あと先方が対話を求めているというようなことを話していますが、市の方から萬松館と話し合いの場を持つなどのお考えはあるのでしょうか。

【市長】

まず議会におきまして、私どもの議案に対してしっかりとご議論いただき、議決をいただいたということに、感謝を申し上げたいと思います。

その上で議決をいただいたことでありますので、議会の意思を尊重して手続きを進めてまいるというのが、私どもの責務ではないかと思っております。

これまでも、さまざまな機会に対話の機会を求めてまいりました。

通知もお出しをさせていただき、適切な手続きを何度も重ねてまいりました。

これまでにも、十分にその機会があったものと認識しております。

【記者】

岐阜公園の再整備にあたって、萬松館の土地と敷地の活用など、現状で決まっていることは何かあるのでしょうか。

【市長】

何も決まっておりません。

【記者】

再整備の中に、萬松館をそのまま残すなどの考えもあるのでしょうか。

【市長】

現時点におきましては、私どもとしては契約に基づいて、まずはそのことをお互いの約束でありますので、市民の大切な財産は契約に基づいた行為が必要だということで、まずはそれが行われておりませんので、そのことがしっかりと行われるっていうのが第一ではないかなというふうに思っております。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

広報広聴課

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎5階

- 電話番号

-

- 広報ぎふ:058-214-2387

- テレビ・ラジオ:058-214-2710

- ホームページ、報道:058-214-2061

- ファクス番号

- 058-262-6061