令和7年7月24日 市長定例記者会見

※記者会見の様子を岐阜市公式ユーチューブチャンネルでご覧いただけます。

発表項目

- ひきこもり支援のための「オンライン居場所」開設について

- 義務教育学校「藍川北学園」開校後の状況について

- 岐阜市歴史博物館40周年記念特別展「岐阜城と織田信長」の開催について

配布資料

発言趣旨

【市長】

それでは、ただいまから定例会見を始めます。

本日の発表事項は3点です。

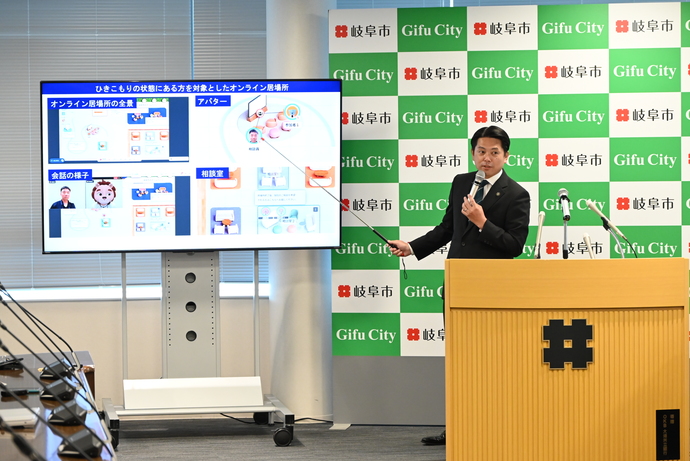

(1)ひきこもり支援のための「オンライン居場所」開設について

まず1点目ですが、ひきこもり支援のためのオンライン居場所の開設について発表いたします。

岐阜市では「不登校」、「ひきこもり」、「8050問題」を一体的な課題として捉え、その課題の解決に向けて取り組んでおります。

この中で、ひきこもりに対しては、相談しやすい環境の整備と支援の充実を図るために、令和5年度に福祉部にひきこもり相談室を設置いたしました。

今年度(令和7年度)はひきこもり相談室に新たな居場所づくりの機能を追加し、より充実した体制であるひきこもり地域支援センターとして位置づけるなど、支援の強化を図っております。

本日は、このひきこもり地域支援センターの居場所づくりとして新たに取り組むオンライン居場所について発表したいと思います。

まず初めに、ひきこもりに対する昨年度(令和6年度)の取り組みですが、実績、相談実績はグラフのとおりですけれども、年々増加をしております。

年齢別の新規相談件数は、20代が最も多く、50代40代の順で、また昨年度(令和6年度)と比べた場合、10代20代と50代以上で増加をしているということでございます。

相談室では、相談しやすい環境整備のための出前相談のほか、ご相談いただいたご家族に対して、集いの場である「ほっとcafe」や、精神科医による家族相談の実施、またご本人に対しては、ご自宅や近隣の公共施設などに訪問するアウトリーチの支援、居場所や超短時間雇用のような就労に向けた支援を行っているところでございます。

さらに、ひきこもりに悩む関係者を含め、ひきこもりに対する理解を広く啓発するための講演会などの開催も行ってまいりました。

それでは、今年度(令和7年度)の新たな取り組みであるオンラインを活用した居場所づくり「オンライン居場所の開設」についてご説明したいと思います。

こちらがオンライン居場所ですけれども、こういったオンライン上の場所にそれぞれ参加者の方が、こういうところに相談員がいらっしゃったり、参加者が入ってますけれども、ここにジョインしていただく形です。

そもそも、相談者の皆さんの声として、たくさんの人がいるところに行くのは怖いなという声ですとか、自分を見てどう思われるか心配だなという声ですとか、あと対面でなければ居場所などに参加しやすいですと。

こういう相談者の方の声をいただいていますので、このひきこもりの状態にある方の多くが、人と会うことに不安を感じていて外出が難しいと。

ですから、8月からこのオンライン居場所を開設して、外出しなくても参加できる社会参加の第一歩にしたいということです。

このオンライン居場所ですけれども、大きく分けると2つの対象でやりたいと思います。

1つは、ひきこもりの状態にある方を対象とした居場所、もう1つが、ご家族向けの学習会も開催したいということです。

ご本人に対しては、相談室と繋がりのある方に今回限定しますけれども、まず定期会ということで、毎月1回、テーマを決めて、意見交換をして、オンライン上でやりたいと。

例えば、「私の大切なもの」とか、「苦手なこと」とか、「なかなか言えないこと」などのテーマを決めて、そこで参加者の方が、オンラインでコミュニケーションしていただくものを毎月1回やります。

それから、企画会ということで、これは隔月開催ですけれども、例えば社会資源である民間の居場所ですとか、支援者、医療機関などをご紹介したり、あるいは兄弟姉妹を対象とした交流会を実施するということで、いろいろな企画会を通じて情報提供していこうというのが1つ。

もう1つは、家族向け学習会で、こちらも隔月ですけれども、「岐阜市の支援施策」のご説明ですとか、「ひきこもりとは」ということについての講演や、意見交換会などを行っていきたいと思っております。

今後の予定ということで、定期会については、まず第1回8月18日(月曜日)、「私の大切なもの」ということで開催をいたしますし、家族向け学習会も、8月21日(木曜日)に「岐阜市の支援について」ということで、それぞれ開催をさせていただきたいと思います。

体験会の開催ですが、オンライン居場所の体験会ということで、8月の開催前に7月28日に「最新のひきこもり情報」とか「居場所ってどんなとこ?」というテーマで体験会を開催したいと思っております。

また、7月30日には、テーマ「メタバース空間でやってみたいこと」、「声とチャットどっちがいい?」というテーマで体験会をそれぞれ開催する予定です。

先ほど、全体像を示しましたけれども、アバターで参加していただけるということで、相談員は顔を出しますけれども、ここに参加されるご本人については、動物のあのキャラクターのようになって、アバターですね。

こういった形ですし、お名前も別に本名を出す必要はありませんので、こういう形で参加をしていただく。

また、こちらは会話の様子ということで、オンライン上に画面が出て、お顔もご本人の希望で、こういったアバターにすれば、かわいい動物の顔でということで、安心して会話に参加をしていただく。

また、これは複数の方が参加できますけれども、相談室でぜひ個別に相談員とコミュニケーションしたいよという方は、相談室を選んで、例えば、相談員と参加者2という方がここに入って相談をしていただくということで、相談中に別の方が入ったりはできませんので、相談が終わられたら、またその方の希望をしっかりと叶えていくということでやっていきたいと思います。

以上のようなことをやりますので、ぜひまたご取材をいただきたいと思っております。

今後も、こういった様々な支援施策によって、ひきこもりの状態である方やご家族を支援し、全ての人に居場所と出番のある社会をつくろうというのが私たちの思いでございますので、取り組んでいきたいと思います。

また、ぜひご本人、ご家族の皆さまで、お悩みを抱えておられる方は、この岐阜市のひきこもり相談室に安心してご相談いただきたいと思っております。

(2)義務教育学校「藍川北学園」開校後の状況について

次に、発表事項の2点目です。

義務教育学校「藍川北学園」の開校後の状況について発表したいと思います。

ご案内のとおり、本年(令和7年)4月に、岐阜市立としては初の義務教育学校「藍川北学園」を開校いたしました。

開校から3か月余りが経ちましたので、状況についてご報告をしたいと思います。

そもそも、藍川北学園は、藍川小学校と藍川北中学校という別々の学校が一つとなりまして、1年生から中学校3年生の9年生まで、ともに学ぶ初の義務教育学校でございます。

開校にあたっては、学校や地域住民の代表者で構成される学校運営協議会を中心に、その校名や校章、校歌並びに制服等、地域主導で決定をしていただきました。

義務教育学校ならではの独自の教育課程や、1年生から9年生が同じ学び舎で暮らす環境、新しい教室のつくり方などによって、岐阜市が目指す未来の学校の第一歩として期待をしているものでございます。

藍川北学園の特徴ですが、まず1つ目として、日常的な異学年の交流を実現ということで、1年生から9年生が、全学年統一日課の中で、きょうだいのように過ごす学び舎であると。

また、藍川北学園で実現可能となった、全学年で一緒に給食を摂ることができるランチルームを整備できました。

2つ目の特徴として、個別最適な学びや、協働的な学びのためのしつらえを施してあるということです。

教室は前面・背面に壁一面のホワイトボードを整備いたしましたし、教室もフレキシブルに活用するために机や椅子は可動式になっています。

また、廊下との間仕切りも撤去して、壁を可動式としましたので、学びのスタイルに合わせて、教室もいろいろな形で開閉してつくることができます。

3つ目の特徴は、職員室に座席の位置を決めないフリーアドレスを採用したということで、先生方のコミュニケーションを活発にする職員室を実現しました。

私が実際に、6月25日に学校へ行ってきましたので、状況を皆さんに具体例で報告したいと思いますが、まず私が訪問しましたら、玄関に入ったところにある空間で、ぜひ新しい校歌を市長に披露したいと、生徒たちが自主的にやってくれまして、校歌で出迎えてくれました。

また、いろいろな今からご紹介する場所に行ったのですけれども、そこでは、それぞれの場所ごとに、中学生、要は上の学年の生徒が、案内係を、立候補制だったそうで、案内をやりたいという生徒が多数だったので、それぞれのグループごとの持分というか、案内する範囲はかなり限定されていましたけれども、積極的に、ぜひ私たちの学校を案内したいということでやってくれました。

授業の様子は後で触れますが、先ほど触れました、給食のランチルームがあり、こちらを見ていただくと、中学生がいて、ここにいるのは小学生ですと。

だから、全学年が一つの空間で給食を食べることができる。

私もそのグループのところに入らせていただきまして、そうすると、中学生が小学生のことを、「私、この子のことは小さいときから知っているのよ」とか言って、近所の子だったりするわけですので、本当にきょうだいのように、給食を食べながらワイワイやっているというところを見ることができました。

こちらは、1・2年生の低学年にぜひ絵本の読み聞かせをしてくれということでしたので、私が1冊絵本を持ってきて、読み聞かせをした様子です。

この私が座っているところは、普段ここにいっぱい本などが飾ってあって、ここに自由に子どもたちが仲間同士で座って意見交換したり、交流したり、一緒に本を読んだりすることができる、ラーニングコモンズのような、探究型の学習空間ということで、こちらも広い場所になっていますので、他の学校にはないこういった協働の学びができる空間が藍川北学園にはありますよということです。

異学年で交流することの特徴ですが、例えば、登校時の様子ですけれども、小学生と中学生が一緒に登校します。

これ、普通の小学校と中学校が別になっている地域だと、なかなかこういう光景はないのです。

ついこの間までは、中学1年生は集団登校だと班長だったりしているわけですけど、中学生になると、どうしても登校の時間が変わったり、小学校と中学校が違うとなりますが、一貫校ですから、しかも同じ学校に通うわけですので、一緒にこうやっていろいろな話をしながら、とても安心ですし、異学年の交流が毎日起きているということです。

こちらはお昼休みの様子ですけれども、異学年で、みんなで歌を歌おうということで、小学生と中学生が一緒になって、昼休みに歌を歌っているとか。

こちらは運動会ですが、小学生を中学生がおんぶしていると。

一緒に運動会をやりますという、本当に、いわゆる机に座って学ぶということだけじゃなくて、いろいろ学校に関わることで、異学年の交流が生まれております。

授業の様子ですけれども、この写真は異学年ではありませんが、例えばこうやって協働の学びをしていると。

子どもたち同士が一緒にタブレットを使いながら学んでいたり、先ほどお話ししたとおり、前面と背面の壁一面にホワイトボードがあるわけです。

このように、子どもたち同士、生徒同士が協働の学びをしているパターンもあれば、一人でタブレットを見ながら学んでいる生徒もいるし、先生に指導をしていただいている生徒もいるということで、それぞれの学び方、学ぶスピードに合わせて、個別最適な学び、個別学習ということですけれども、タブレットもあるし、電子黒板もあるし、ホワイトボードがあることによって、子どもたちが自由に学んでいるという空間ができております。

職員室のフリーアドレスについては、先ほど述べましたが、従来、私たちが育った学校だと、指定席のように先生方が職員室に並んでおられましたけれども、フリーアドレスですので、例えば授業をどういうふうにやろうかということを、先輩の先生に若い先生が相談できるとか、生徒のいろいろな指導とか支援のための情報共有ができるとか、学校行事についてのイベントの企画とかについて協議できるということで、それぞれの目的に合わせて、毎日同じところに座る必要はありませんので、先生方が自由に相談しやすい環境を作っているということです。

教員のウェルビーイングを醸成しているということで、働きやすい環境を作っております。

学校の環境は以上ですけれども、藍川北学園の取り組みを、未来の学校ということで、今後の藍東学園、この夏休みにも学校の工事がありますけれども、来年(令和8年)4月に開校する藍東学園にぜひしっかりと生かして、2校目の義務教育学校を開校していきたいと思っております。

(3)岐阜市歴史博物館40周年記念特別展「岐阜城と織田信長」の開催について

発表事項の3点目です。

3点目は、歴史博物館開館40周年記念特別展ということで発表したいと思います。

岐阜市歴史博物館は、昭和60年(1985年)11月1日に開館いたしまして、今年で開館40周年を迎えます。

歴史博物館では、原始・古代から現代に至るまでの岐阜市の歴史を学べる常設展示に加えまして、これまでも「国宝 薬師寺展」も大変人気でありましたし、「レオナルド×ミケランジェロ展」も好評でございました。

こういった特別展の開催をしたり、これまでに29回開催してきた企画展「ちょっと昔の道具たち」など、優れた美術品や文化財、地域の文化を紹介する展覧会を数多く開催してきたものです。

40年間で、市内外から延べ330万人を超える方々にご来館をいただきまして、改めて感謝申し上げたいと思います。

一方、前回のリニューアルからもう20年を経過しておりまして、展示設備の老朽化に加え、令和5年4月施行の博物館法改正によりまして、デジタルアーカイブの活用や、文化観光に資する取り組みが博物館の業務として盛り込まれるなど、求められる役割も多様化してきております。

こうした中、40周年を契機に、この秋から総合展示室の全面リニューアルに入ってまいります。

リニューアルでは、戦国時代の展示の強化を中心に、博物館ならではの本物を見せる展示とあわせまして、デジタル技術の活用も進め、より多くの皆さまに親しまれる博物館となるように取り組んでまいりたいと思います。

40周年記念特別展ですが、リニューアル前の最後の展覧会として、8月8日(金曜日)から、10月13日(月曜日)まで、特別展「岐阜城と織田信長―発掘成果から考える岐阜城の姿―」を開催いたします。

織田信長公の居城として知られる岐阜城は、中世から近世の転換期に築城された、近世城郭の成立を考える上で重要な山城であり、本展覧会では、最新の石垣研究や発掘調査成果をもとに、岐阜城と信長公の姿を描いて紐解くものでございます。

展示内容の見どころですが、4つの章で構成いたします。

第1章は「岐阜城主」で、信長公を中心に、稲葉山城・岐阜城の城主10人全てを取り上げます。

美濃国守護土岐氏の城づくりの技術を取り入れ、金華山に本格的な城を築いた斎藤道三公に始まり、1567年に小牧山から岐阜へ拠点を移し、岐阜城の大改修に着手した織田信長公、最後の城主となった信長公の孫である織田秀信公に至るまで、歴代城主の業績を約40点の古文書や肖像画などから紹介をいたします。

国の重要文化財に指定されている道三公・義龍公の肖像画に加えまして、信長公の後継者・信忠公や孫である秀信公の肖像画などの貴重な資料もご覧いただけます。

さらに、昨年度(令和6年度)購入し、今年(令和7年)のゴールデンウィーク中に特別公開した信長公の朱印状を再度展示いたします。

次に、第2章、本展覧会の中核でありますが、「岐阜城の姿」です。

岐阜市が昭和59年から進めてきた発掘調査の成果を、400点に上る出土品と合わせて紹介いたします。

これだけの数の出土品を一堂に展示するのは初めてのことでございます。

まず、山麓部についてですけれども、これまでの発掘調査により明らかになっている、巨石を立て並べた通路や、意匠の異なる複数の庭園、壮麗な御殿など、贅を尽くした山麓居館の様子をパネルで紹介するとともに、この5点の屋根を飾った金箔棟板飾り瓦や、山麓居館建設の、地鎮の品として埋められた打刀など、当時の様子を伺い知ることができる貴重な資料を展示いたします。

山上部については、平成30年から本格的に発掘調査に着手し、その成果について、毎年ご案内をしてまいりました。

中でも、信長公の時代とみられる天守台石垣の発見は、これまで日本で最初の天守と考えられていた安土城に先駆けるものとして、注目を集めております。

加えて、天守南側では、かわらけや庭園に使われた円礫が出土していることなどから、天守に隣接する場に庭園をつくり、山麓部と一体でおもてなしの空間とすることで、その権威を示す手段としていたことが推測されます。

こうした信長公の岐阜城築城に関する調査成果を、原寸大の石垣の写真や、解説パネルで紹介するとともに、天守周辺から出土した軒瓦やかわらけを展示します。

併せて、同時代の城と比較できるよう、信長公の家臣である明智光秀や細川藤孝の城から出土した瓦なども展示をいたします。

続いて、第3章「岐阜城下町」では、城下町の武家屋敷地区の発掘調査で出土した陶磁器や漆器椀等の資料を展示し、武家の暮らしを紹介します。

そして、第4章「本能寺の変と岐阜城」では、信長公亡き後、岐阜城が豊臣政権下でどのような運命をたどったかをパネル展示を中心に解説し、エピローグにおいて、関ケ原合戦の前哨戦となる岐阜城の戦いを、山上部や山麓部で出土した鉄製の鏃や、焼けた壁土や瓦、陶磁器、戦いに使用された火縄銃の鉛玉などの展示で紹介をいたします。

全体を通してご覧いただくことで、信長公の時代を中心とした当時の岐阜城をより深く知っていただくことができると考えております。

なお、歴代城主の肖像画や、信長公の朱印状などの資料は、会期中に展示替えを行いますので、ぜひ繰り返し足を運んでいただき、全ての展示資料をご堪能いただきたいと思います。

また、期間中、静岡大学名誉教授の小和田哲男先生の講演会や、滋賀県立大学名誉教授の中井均先生を招いたミニシンポジウム「発掘調査でわかった岐阜城」のほか、学芸員によるスライドトークなど、多彩な関連イベントを開催いたします。

さらに、特別展の当日の観覧券をお持ちの方は、歴史博物館分館である加藤栄三・東一記念美術館もあわせてご覧いただけます。

美術館の中には、建設の際の調査で発見された山麓居館の竈(かまど)遺構があり、この場所がかつて山麓居館の一部であったことがわかる大変貴重な遺構でありますので、こちらもご覧いただきたいと思います。

なお、今回の特別展は、現時点での発掘調査成果を総括するものです。

約40年間の蓄積により、岐阜城が戦国時代を語る上で極めて重要な城であることが明らかになってまいりました。

また、岐阜市では、令和2年12月に策定した「史跡岐阜城跡整備基本計画」に基づき、山麓居館の庭園整備や、山上部の発掘調査、樹木伐採による城郭景観復元等を推進しているところでございます。

さらに、ねんりんピック岐阜2025開催後には、岐阜城天守閣の耐震化工事など、一帯の再整備を進めてまいります。

ぜひ特別展をご覧いただき、今後の岐阜城にも思いを馳せていただくとともに、現地にも足を運んでいただければと思っております。

本日の発表事項は以上です。

【記者】

先日、岐阜県の江崎知事からLRTの構想が明らかになりました。

それに際して、市長からも「実現可能性を含めしっかりと検討を進めてほしい」というコメントをいただいておりますが、改めて、実現を可能とするにあたっての課題等をどのようにお考えかお聞かせください。

【市長】

まず、新しい交通システムの整備ということで、岐阜圏域におけるまちづくりを岐阜県知事が、県として注力いただいているということは、大変ありがたいと思っております。

一方で、岐阜市としては、平成17年に路面電車が廃止になっておりまして、それ以降、バスレーンなどによる走行環境の改善や、連節バスの導入による車両の高度化など、岐阜市型BRTと言っていますけれども、こういった取り組み、さらには、地域内の日常生活における移動手段の確保を目指した、地域主体の手作りコミュニティバスを軸といたしまして、利便性と持続性の高い公共交通ネットワークの構築を進めてきました。

今回のLRT構想について、今後検討が進んでいくと思いますけれども、その実現に向けての課題が山積していますので、私どもなりに、課題をどのように感じているかということをお話ししたいと思います。

まず、1点目は、やはり、事業を行う上での根幹となる事業費についてです。

今回のLRT導入にあたりましては、全線新設となりますので、極力、県道を使われ、用地買収を行わないということですが、いずれにしても全線新設ですから、多額の費用がかかると思っております。

現在、物価高騰などによって、建設工事費や車両価格は急激に上昇しておりますので、LRT導入に要する初期投資は、今後一層大きくなるのではないかなと想定をしております。

加えまして、車両や軌道関連施設の保守費用、運転士などの人件費や、運行に必要となる電力費などの維持管理費ですけれども、これも、毎年多額の費用がかかるという課題感を私どもとしては持っております。

2つ目ですが、自動車交通への影響についての課題を感じております。

道路内に軌道を設置する場合は、自動車が走行する車線は減少します。

したがって、LRTが運行する道路のみならず、周辺の道路におきましても、交通渋滞が発生する恐れがあると考えております。

要は、県道を使われるということですけれども、県道というのは幹線道路でありますので、幹線道路というのは、今でも多くの交通量がありますが、この交通量が、軌道が敷かれることによって車線が少なくなれば、渋滞を避けて、市道へと市民の皆さんの通行が変わってくる可能性があると。

そうすると、市道に交通の負荷がかかって、こちらも渋滞するということになりますので、そういたしますと、例えば、交差点を改良しなければいけないとか、車線を拡幅するために、結局用地買収しなくてはいけないとか、いろいろなことがありますので、そういったことについての課題があります。

さらに、道路にはバス停とか、荷物の配達に必要な荷捌き場所も必要でございますけれども、車線数が減少した場合は、こういったものをどのように道路敷地内で確保されるのかということについても、市民生活を考える上では、重要な課題ということで、検討が必要だと思っております。

3点目は、既存の電車やバスなどの公共交通への影響ということで、課題感を持っております。

今回は、岐阜羽島駅と岐阜駅、さらには岐阜インターチェンジを結ぶということですので、新幹線の岐阜羽島駅から笠松駅を結ぶ名鉄竹鼻線、あるいは、利用者の多い長良橋通りや忠節橋通りなどを運行される幹線バス路線、これらはLRTと競合することが想定され、名鉄竹鼻線の乗客数、あるいは幹線道路沿いの幹線バス路線の乗客数も減少することが懸念されるわけですので、LRTを軸とした新たな公共交通ネットワークを構築するとした場合には、バス路線の再編を行う必要が出てくるということで、バス事業者は民間でございますので、私どもとしても民間を巻き込んで、大変大きな議論をしなければならないということでございます。

4点目ですけれども、LRTの運行に必要となる施設整備の検討についてでございます。

まず、LRTの停留所というのは、まちづくりと連携した位置選定が重要と。

どこでもいいわけではございませんので、最適な場所にということになろうかと思います。

当然ですが、円滑な乗降ができるようなバリアフリーにも配慮しないといけないということで、こういった特に主要な停留所については、鉄道やバス、自転車、車など様々な交通との乗り継ぎ拠点となるわけですので、LRTの停留所と既存の公共交通の駅やバス停とどのように接続をしていくのかとか、停留所付近に、例えば駐輪場とか、大きなところだと駐車場を整備するのかといった、鉄道を引くということだけではない、停留所を公共交通の結節点として活用するために必要な様々なインフラも、同時に検討しなければいけないと思っております。

さらに、LRT車両の日常的な点検や修理を行う車両基地も必要でございます。

こういった関連施設が必要ですので、その位置選定、規模の設定などを検討する必要があると。

これらについては、道路に造るわけにはいきませんので、新たな用地取得も必要になるのではないかというようなことでございます。

5点目ですけれども、運行ルート上の既存インフラへの影響についてです。

これは橋とか排水路、さらには、上下水道やガス管などのライフラインが当然走っておりますので、LRT車両や設備の重量に耐えられるかなどの検証が必要であります。

場合によっては、既存のインフラの改良や移設が必要となるのではないかと考えております。

例えば橋などは、鉄道が通るのに耐えられないとなれば、橋梁の架け替えが必要になりますので、そういった場合には多額の予算も必要ですし、非常に交通にも影響を与えるし、工事をするには時間もかかります。

また、排水路などは、鉄道を想定して排水路は走っていませんので、そうした場合にはより深く埋めるとか、より強固な排水路にしなくてはいけないのではないかとか、いろいろなことを専門家の知識も知見もいただきながら、一つ一つ丁寧に検討して、既存のインフラと共存をさせなければいけないというところがございます。

最後、6点目ですけれども、これが一番大事ですが、市民の皆さまのご理解と合意形成が大変重要であります。

平成17年に路面電車を廃止して、バスを中心とした交通ネットワークの構築を行ってまいりました。

従って、新たにLRTを導入するとなりますと、公共交通政策のみならず、まちづくり政策の大きな転換も行うこととなりますので、LRT運行ルートの沿線においては、特にかつて市内電車が走っていたときには、騒音とか、振動とか、粉じんとか、こういったことについての住環境への影響も、廃線になった中には議論がございました。

したがって、市民の皆さまのご理解をしっかりと得て、合意形成を図っていくことが肝要だと思っております。

以上、岐阜市として感じている課題を、岐阜県にも全てお話をしておりますので、今後しっかりと一つずつ、対応しながら検討を進めていく必要があるのではないかと思っております。

岐阜市といたしましては、昨今の働き方改革などに伴う労働費の増大、建設需要の高まりによる資材価格の上昇などを背景といたしまして、かつて経験したことのない工事費高騰が続いている中でありまして、名鉄高架化事業、市街地再開発事業など、既に始まっている事業に、今後相当な費用がかかると想定しております。

新しい交通システムへの投資は、岐阜市としては財政的に非常に厳しいと。

これについては、岐阜県にも私どもの実情をお話させていただいております。

今月から、担当部局において、県との協議が始まったと聞いております。

まずは、専門家や交通管理者である公安委員会、道路管理者、公共交通事業者など関係者と、先ほど述べたような費用面とか、交通への影響など、LRT導入に関する様々な課題を整理し、しっかりと検討を進めていただきたいというのが岐阜市の立場でありまして、決して反対をしているとかいうことではなくて、しっかり課題についてクリアにしていかないと、実現までたどり着くことはできませんということで、現実的な議論をこれからしっかりさせていただきたいと思っております。

【記者】

先日、岐阜県のほうから、岐阜市などと検討会を開きたいという話もあったのですが、すでにそちらは開かれているのでしょうか。

また、県からは、今回のLRTの構想は、岐阜県の中核である岐阜市の中心市街地の活性化につながるという話もありましたが、市長としては、実現すれば活性化につながるとお考えには賛同されているのか、あるいは別の形で、何か回遊性を高めるとか、中心市街地を活性化する策があるのではないかとお考えなのかという点についてお伺いします。

【市長】

まず1つ目ですけれども、県は検討会と言っていて、私どもは勉強会という言い方をしていまして、これは同じ話でありますが、いずれにしても、まず担当部局同士でこういった課題を持ち寄って、議論をしていきましょうということですので、そのことは今月(7月)から既に担当部局間で始まっているということで、私どもも遠慮なく、後でこんな課題もあったということにならないようにしっかりと、今お話ししたような課題を一つずつ議論させていただこうと思っていますし、ポイントは、県と市の担当職員同士だけではなくて、専門家とか、道路の関係者とか、公共交通機関の方々だとか、みんな影響しますので、そういった方もしっかり入っていただいて、この課題について、まず共有するところから始まると思いますけど、議論を深めていくということが大事かなと思っております。

LRT構想が中心市街地の活性化にどのように寄与していくかということですが、もちろん中心市街地の活性化に寄与する一つの方策であると私も思っております。

大切なことは実現するかどうかでありますので、行政の長として、市民の皆さまにこういったことをお示ししていく以上、課題があって最終的にできませんでしたというわけにはいきませんので、一つずつ、こういう課題があります、今そのことについて協議をしていますということで、未来に向けてのビジョンとともに、現実の課題をお示しすると。

そうすると、沿線の住民の皆さまも、それぞれ自分にとってどうなのかということをお考えになるでしょうし、既存の県道等をご利用の皆さまも、交通渋滞が、仮にLRTが通ることによって交通量が増えると、渋滞するということになった場合にどう考えるかといったことも、皆さんが当事者ですから、考えるきっかけにしていただければと思っております。

【記者】

LRTに関して、2点お聞きしたいと思います。

江崎知事が完成のめどとして10年という期間を挙げていらっしゃいましたが、そのスパンに対する市長のお考えをお聞きしたいです。

また、先ほど、予算について言及がありましたが、岐阜市として、LRTに対して予算が拠出できるかどうかということについてお聞きしたいと思います。

【市長】

知事が目標として10年ということをおっしゃいましたけれども、私どもとしては、先ほどの課題が多数ございますので、これらの課題、そもそも、例えば橋梁が鉄道に耐えられるのかということは、専門家にしっかりと調査をしていただき、検査をしていただかないとわかりませんので、一つずつ課題をクリアにしていった上で、そうするとどれぐらいの年数がかかるのかという、課題がどうクリアできるのか、できないのかによるのではないかなと思うので、今の時点では何とも言えないと。

まずはしっかり課題について協議しましょうというのが岐阜市のスタンスということです。

それから、予算の関係では、私も知事に申し上げていますけれども、先ほどお話しましたように、岐阜市としては、名鉄高架化事業や再開発事業を始め、10年間の中期財政計画というのを作っておりまして、県民・市民の皆さまにお約束をしてきたことを、これまでも合意形成を図りながら進めていますので、中期財政計画上は、既存の事業でもはや財政力がいっぱいでございます。

ですから、新たな財政支出は非常に厳しいということはお伝えをさせていただいております。

【記者】

今回の参議院選挙において、「日本人ファースト」というキャッチコピーを掲げる政党が躍進しました。

排外主義との指摘もありますが、この「日本人ファースト」に対する市長のお考えや、岐阜市は大阪・関西万博でも海外との交流を進めてきた中で、外国人に対するいじめをなくしていくため、今後どのように施策を展開していくか教えていただきたいです。

【市長】

我が国の人口減少、あるいは少子高齢化、担い手不足ということで、既に製造業はじめ、介護の現場あるいは観光など、外国人材の様々な方々が、様々な分野で活躍していただいているということに感謝を申し上げたいというのが基本的な立場です。

岐阜市におきましても、多数の外国人市民の方がおられ、実は過去最高になっておりまして、いろいろな分野で地域社会を支えていただいているということですから、感謝を申し上げたいと思います。

例えば、今どういうことをやっているかと言うと、ネパール人の留学生を対象とした「日本語スピーチコンテスト」、私も審査員になりましたが、こういったものを開催したり、あとは、外国にルーツを持つ児童への日本語学習支援の体制の充実ですとか、転入外国人に対する地域社会で生活していく上でのルールの周知など、多文化共生を進めるにあたっては必須でございますので、こういった取り組みを基礎自治体として行っているということです。

一方で、国におきましては、今月(7月)15日に内閣官房に、「外国人との秩序ある共生社会推進室」を設置されたということで、出入国在留資格の一層の適正化ですとか、外国人の社会保険料等の未納付防止、外国人による土地等の取得を含む国土の適切な利用・管理など、外国人を巡る諸課題に取り組むとされております。

こうした背景には、一部の外国人による窃盗や交通事故などの違法行為や迷惑行為、各種制度の不適切な利用などがクローズアップされている中において、外国人住民やインバウンドが増え続ける状況とも相まって、国民の皆さまの中に不安や不公平感が顕在化してきたということではないかなと思っております。

しかしながら、これらの状況を立法事実として制度・施策を見直す上においては、不適切行為の現状を明らかにしていくことが必要だと思っておりますので、そういったことを今後国において、いろいろと調査されるだろうと思います。

そもそも、これが大事なのですけれど、国籍を問わず、犯罪者や法に違反する人はNGですと、これは基礎自治体の立場でございますので、こういった原理原則に基づいた対応が、国において徹底されるべきだろうと思っております。

また、今朝報道もございましたけれども、全国知事会で、外国人を受け入れる環境の整備とか、多文化共生を目指す提言案なども議論されているようにお聞きをしております。

我々基礎自治体としては、引き続き、国などの動向をしっかりと注視して、皆さんが安心して暮らせるように住民生活をしっかり守っていきたいと思っております。

【記者】

参議院選挙で減税を掲げる党が躍進しましたが、財政が厳しい基礎自治体も増えている中で、減税に対するお考えや、地方自治体の財政への影響を改めて教えていただけますでしょうか。

【市長】

我々地方自治体というのは、全て地方自治体において税財源が賄われているわけではなくて、国の様々な支援を得ながら、一方で、各自治体それぞれに税収が上がるように、いろいろな努力をしているわけであります。

従って、私は常々申し上げているのですけれども、特に地方自治の根幹に関わるような制度の改正等については、やはり、国と地方の協議の場で、これは法律で定められておりますので、しっかりと地方六団体と議論をしていただいて、対話による合意形成をしっかり図ったうえで、制度設計していただきたいなと思っております。

特定の税のみを減税いたしますと、今までは、これは国税、これは地方税、これは国で1回税収として挙げるけれども、この分は地方に回す、などと配分されてきたものが、地方交付税なんて、まさに我々の財源なのですけど、所得税とか消費税がその財源になっていて、配分されるということになっていますので、一部だけ減らしてしまうと、これまでの体系が崩れるわけですので、こういった税制改正を行うなら、ぜひ国と地方も含めた全体の税体系をしっかり議論して、我々は、日々社会保障費も増え続けておりますし、住民生活を守るという立場ですので、地方の税収が大幅に減って困ることが無いように、国として、そこは責任を持って制度設計していただきたいというのが私の思いでございます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

岐阜市役所

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

代表電話番号:058-265-4141