令和7年6月27日 市長定例記者会見

※記者会見の様子を岐阜市公式ユーチューブチャンネルでご覧いただけます。

発表項目

- スタートアップ支援の新たな取り組みについて

- ぎふメディアコスモス開館10周年記念イベントについて

- 「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」強化指定選手の認定について

配布資料

発言趣旨

それでは定例会見を始めます。

本日の発表事項は3点であります。

(1)スタートアップ支援の新たな取り組みについて

まず1点目ですが、スタートアップ支援の新たな取り組みについて発表いたします。

岐阜市では、令和3年7月より、革新的なアイデアで短期的に成長する「岐阜市発スタートアップ」の創出を目指しまして、JR岐阜駅前のネオワーク・ギフを拠点に、幅広い知識を有するセンター長の伴走支援のもと、スタートアップ相談窓口を始め、起業家交流イベントやピッチコンテストなど様々な取り組みを進めてまいりました。

こうした中、新たなビジネスコミュニティの創出など、起業を志すプレイヤーの増加を図り、支援機関が連携して、起業家をバックアップする「岐阜市版スタートアップ・エコシステム」の構築に努め、これまで81件の起業を支援してまいりましたし、昨年度(令和6年度)は支援企業が投資会社からの資金調達を実現するなど、徐々にスタートアップ創出に向けた土壌が整ってまいりました。

そこで本日の発表事項ですけれども、今年度(令和7年度)は、これまでの取り組みに加えまして、有望なスタートアップの更なる成長促進を図るために、新たに「岐阜市スタートアップ認定制度」を創設しいたしました。

岐阜市が認定する有望なスタートアップの愛称を「G-STA(ジースタ)」と命名いたしまして、あわせてロゴマークも作成の上、新たな展開をスタートしてまいります。

この制度は、岐阜市が有望なスタートアップを、社会的な信用力向上といった面で、岐阜市のお墨付き企業ということで認定をし、全面的にバックアップするということであります。

こうしたことを通じて、スタートアップの更なる成長促進を支援していきたいと考えております。

この度、第1期G-STAの募集を行いまして、4月1日から5月9日にかけ、実施をした結果、将来有望な企業5社よりご応募をいただき、6月6日に開催した岐阜市スタートアップ認定審査委員会での厳正なる審査を経て、この第1期G-STAを5社認定しましたので、ご紹介をいたします。

第1期については、あいうえお順に、

・Anreal Twin株式会社

・株式会社DAOWORKS

・FiberCraze株式会社

・Global Mobility Service株式会社

・株式会社Spacewasp

の5社であります。

岐阜市では、今後この5社を集中的に支援していくとともに、スタートアップの裾野拡大にも努めながら、全国、ひいては世界へと羽ばたく、岐阜市発スタートアップの創出に向け、より一層取り組んでまいりたいと考えております。

それぞれのスタートアップ企業の取り組みについてご関心のある方は、担当部局にお尋ねいただければと思っております。

(2)ぎふメディアコスモス開館10周年記念イベントについて

発表事項の2点目です。

ぎふメディアコスモス開館10周年記念イベントの開催について発表いたします。

まず始めに、みんなの森 ぎふメディアコスモスは、平成27年7月18日に開館をいたしまして、今年(令和7年)の7月で丸10年を迎えます。

令和3年5月には、この市役所の新庁舎が開庁いたしまして、広場を挟んだ一体的な公共空間として、日常的な賑わいが生まれております。

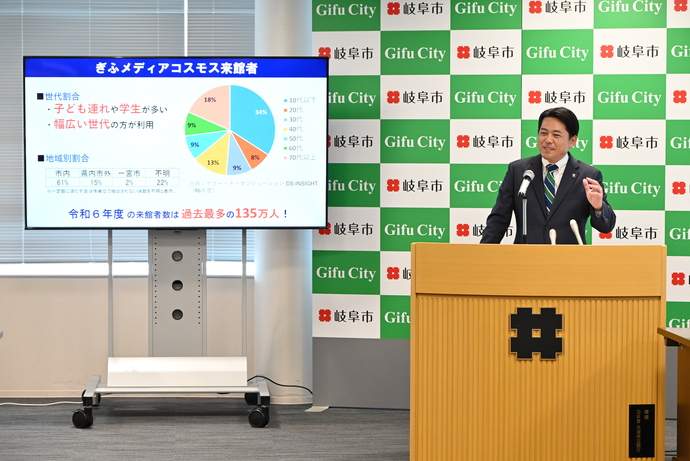

来館者数は初年度(平成27年度)に126万人を数えましたけれども、10年目を迎える現在もなお増加しておりまして、昨年度(令和6年度)は過去最多となる135万人の方にご来館いただきました。

これまで、市内外から幅広い世代にご来館いただき、まるで屋根のついた公園のような居心地の良い場所として皆さまに愛していただいていることを大変うれしく思います。

開館10周年記念イベントといたしまして、7月19日(土曜日)、20日(日曜日)、21日(月曜日・祝日)の3日間、メディコスアニバーサリー3daysを開催いたします。

本日は、その中でもご注目いただきたい5つのイベントについて、発表をいたします。

まず、1つ目ですが3日間連続でメディコスマルシェを開催します。

このメディコスマルシェは、広場にはキッチンカーなどの飲食店、館内には雑貨の販売やワークショップブースなどを展開するなど、連日、約20店舗が出店をしていただきます。

とりわけ19日の夜は「京町夏祭り盆踊り大会」を広場で開催し、キッチンカーなどの出店が20時頃まで続くなど、地元の京町自治会連合会の皆さまと一緒になって、メディコスの10周年を盛り上げる企画でございます。

2つ目は、7月19日(土曜日)の午後2時から、みんなのホールにおきまして、アニメ「小市民シリーズ」の制作陣をお迎えし、トークショー「メディコス限定『小市民シリーズ』を語る!」を開催します。

ご出演いただく方は、監督の神戸守さん、シリーズ構成の大野敏哉さん、プロデューサーの遠藤一樹さんにご出演いただき、岐阜市が作品のモデルとなった理由や、メディコスがアニメに登場したシーンなど、制作に関わった方々にお聞きをするものです。

6月8日(日曜日)にはぎふしんフォーラムで、アニメ「小市民シリーズ」声優陣によるトークショーが行われまして、市内外から800人のファンの皆さんにお越しいただきました。

今回もアニメ「小市民シリーズ」を通じて、岐阜市の魅力や10周年を迎えたメディアコスモスをPRしたいと考えております。

なお、会場観覧は既に満席でございまして、Zoom観覧を前日(7月18日)まで受け付けております。

3つ目ですが、7月20日(日曜日)の午前10時から、ドキドキテラスにおきまして、メディコス公式マスコットキャラクターの公開プレゼンを開催いたします。

プレゼンでは、今月(6月)末までに応募を受け付けた作品の中から、あらかじめ選考した10点の作品について、作品に込めた思いを、作者本人にアピールしていただきます。

なお、コンペの投票は、7月19日から8月末まで、館内に投票スペースを設け、プレゼンの様子を掲示しますので、ぜひ投票に参加していただきたいと思います。

最終的には、コンペで選ばれた最多得票作品をもとに、プロのイラストレーターがリデザインし、秋頃に「メディコス公式マスコットキャラクター」として発表する予定をしております。

4つ目ですが、7月20日(日曜日)の午後2時から、ドキドキテラスにおきまして「みんなの座談会『~わたしたちのメディコス十人十色の10年とこれから~』」を開催します。

開館からの10年を振り返るとともに、これから先のメディアコスモスの可能性について語っていただくものです。

ゲストには、昨年度(令和6年度)まで、ぎふメディアコスモス総合プロデューサーを務めていただきました吉成信夫さんをはじめとする、メディアコスモスと関わりの深い3名の方および私も登壇する予定でございます。

定員は先着100名で、事前のお申し込みが必要でございます。

5つ目は、7月21日(月曜日)の午前11時と午後2時からの2回、みんなのホールにおいて、「本de子育てカフェ」を開催します。

大きなスクリーンを使った絵本の読み聞かせや、手遊びや音楽の演奏を織り交ぜた、親子で楽しめるイベントで、定員は各回先着200名で、こちらも事前の申し込みが必要でございます。

ただいま5つのイベントをご案内いたしましたけれども、他にも10周年の特別なデザインを施した缶バッジを作るワークショップや、ボランティアメンバーによるメディアコスモスの館内ツアー「メディコスアドベンチャー」など、3日間にわたり盛りだくさんのイベントを開催いたしますので、皆さまのご来館をお待ちしております。

また既に定員に達していますが、閉館後の図書館を使った初めての試みとして、一夜限りのライブパフォーマンスを開催します。

音楽や朗読に合わせて、7名のアーティストが即興で絵を描く「アート・ライブ・ラリー」を開催するので、記者の皆さんにもぜひご取材をいただきたいと思います。

各イベントの受付は、既にスタートしております。

定員があるものは先着順ですので、参加をご希望の方は、お早めにぎふメディアコスモスホームページの専用フォームからお申し込みをいただきたいと思います。

次に、これらの10周年イベントに加えて、初日の7月19日(土曜日)にお披露目する、ぎふメディアコスモスの2つの新しいアイテムについてご紹介したいと思います。

1つ目はぎふメディアコスモスのコンセプトブック「×十(かけるじゅう)」です。

ぎふメディアコスモスの開館から10年の歩みを振り返るとともに、将来のメディアコスモスの姿を思い描いていただくツールとして、作成をいたしました。

初版は2万5千部、メディコス館内で無料配布をいたします。

一人でも多くの方に手に取っていただき、これからのぎふメディアコスモスを一緒に育てていただきたいと思います。

2つ目は、岐阜市立図書館オリジナルピンバッジ第2弾の発売でございます。

岐阜市立図書館で人気のわんこカート「きらら」とにゃんこカート「にゃん吉」をモチーフにしたピンバッジを限定500個、1個税込400円で販売をいたします。

第1弾に引き続き、デザインは図書館司書が担当しました。

かわいらしく、メディコス愛にあふれたピンバッジを、ぜひお買い求めいただきたいと思います。

他にも、開館10周年記念グッズとして、株式会社日比谷花壇がデザインを手がけたタンブラーも販売中です。

限定650個で、販売価格は税込3,500円、すでに1月に発表いたしました。

こうしたメディコスオリジナルの各アイテムにもぜひご注目いただきたいと思います。

続いて、少し今の発表と趣旨は異なりますけれども、岐阜市立中央図書館の学習席のオンライン予約開始について発表したいと思います。

中央図書館は、大変多くの学生の皆さんに学習場所としてもご利用いただいています。

その一方で、座席確保のために開館前の長い行列ですとか、特定の方が長時間にわたり、座席をご利用されるなどの課題もございました。

したがって、今年(令和7年)の10月から中央図書館にある約900席のうち、225席の学習席のオンライン予約を開始します。

北側の北側窓際席が36席、文学グローブ席が68席とか、それぞれの箇所で予約席を設けるということでございます。

予約対象日は、土、日および祝日で、ご来館いただかなくても、事前にオンラインで30分単位、最大3時間まで学習席を予約することができるようになります。

なお、学習席の予約はオンラインのほか、中央図書館のカウンターでもできますが、いずれの場合も図書館利用カードが必要でございます。

こうした予約席も有効に活用していただきながら、これからも多くの方に中央図書館をご利用いただきたいと思います。

みんなの森 ぎふメディアコスモスは、建築家伊東豊雄さんのデザインもさることながら、開館からこの10年、メディコスに親しんでこられた利用者の皆さんによって、その魅力が高められ、市内外から注目を集める施設へと育てていただきました。

この先の10年も、さらに多くの方の居場所となることを願っております。

7月のメディコスアニバーサリー3daysでは、一人でも多くの方にメディコスで過ごす時間を楽しんでいただきたいと思います。

(3)「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」強化指定選手の認定について

発表事項の3点目、「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」について発表をいたします。

これまでも、地域スポーツの普及やプロスポーツの支援など、スポーツの振興に岐阜市としても力を入れてまいりました。

その一環として、現役及び未来のアスリートを支援し、岐阜の競技スポーツのレベルアップを図るとともに、スポーツの裾野が広がるように「ぎふ未来トップアスリート育成プロジェクト」として3つの取り組みをしてきたところでございます。

1つ目がスポーツスタートアップ事業で、これは子どもたちがスポーツを始めるきっかけづくりのためのスポーツ教室を開くということで、令和5年度から若い時代に人気が集まっているパルクール教室を開催しています。

2つ目は、トップアスリート次世代継承事業で、こちらは、子どもたちを対象に、オリンピック・パラリンピック出場選手が、自らの経験や技術を伝える講習・講演会を行うもので、昨年度(令和6年度)はバドミントンの岐阜Bluvicの講習をはじめ、3回開催をいたしました。

3つ目が岐阜市トップアスリート支援事業です。

こちらは、国際大会や全国大会に出場する本市ゆかりの選手に対し、オリンピック・パラリンピック等への出場を目指す選手活動を支援する、強化指定選手事業を継続して実施をしております。

昨年(令和6年)開催されたパリオリンピックにおきましては、令和5年度に強化指定選手に認定した赤松諒一選手が、陸上種目である走高跳において、日本勢88年ぶりとなる5位入賞を果たす活躍をされたことは、記憶に新しいところでございます。

引き続き、次のオリンピック・パラリンピック等に向け、選手の育成を図るために今年度(令和7年度)の強化指定選手を認定するものです。

今回の強化指定選手の認定につきましては、2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ大会と2028年ロサンゼルス大会に加え、今年(令和7年)の11月に開催される東京デフリンピックの出場を目指す本市ゆかりの10名の選手を認定します。

新規の方は2名でございます。

デフ水泳の串田咲歩さん、スノーボードの村瀬心椛さん、村瀬由徠さん、パラアイスホッケーの那須智彦さん、陸上の赤松諒一さん、フェンシングの辻すみれさん、長瀬凛乃さん、バドミントンの平本梨々菜さん、福島由紀さん、パラ水泳の井戸夢翔さんの10名でございます。

また、このうち串田咲歩さんと平本梨々菜さんが初認定ということでございます。

これら本市が強化指定する選手に対し、競技に専念できる環境整備と競技力強化を図るため、お一人当たり最大50万円を支給する制度でございます。

認定証授与式を開催し、選手を激励いたします。

7月2日(水曜日)の16時30分から、行政経営会議室でございます。

認定証授与式当日には、選手に認定証を授与するほか、色紙に書いた今後の抱負を語っていただきます。

また、ご欠席の方には、ビデオメッセージをいただく予定でございます。

認定証授与式の後日には、市役所や体育館等の施設を巡回し、色紙やビデオメッセージに加え、パネル等を展示する予定です。

強化指定選手を広く市民の皆さまに知っていただくことで、岐阜市を挙げて選手を応援する機運を高めていくとともに、スポーツにより親しむきっかけにしてもらいたいと思います。

記者の皆さまには、ぜひ認定証授与式のご取材をお願いしたいと思います。

スポーツは多くの人に感動や勇気を与えてくれる力があり、日々の生活に活力をもたらすものです。

岐阜市ゆかりの選手が挑戦する姿は、シビックプライドの醸成にもつながるもので、「オール岐阜」で選手の皆さんを応援していきたいと思っております。

本日の発表事項は以上です。

【記者】

先日、一日貸切鵜飼ということで、市民の方の企画で、「幽玄鵜飼」が催されたのですけど、市長もご参加されたということで、参加されてのご感想と、今後こういった取り組みが行われるような期待があるのかどうかについてお願いします。

【市長】

まず、自然の力というものを改めて感じたということでありますけれども、この幽玄鵜飼ということについて、私たちも新たなチャレンジということで、募集をさせていただきましたところ、1チームが手を挙げていただきまして、実際に開催に向けて、ご尽力もいただいたということで大変感謝をしております。

その上で、例えば、私もこの間、関係者といろいろコミュニケーションしてまいりましたが、鵜匠の皆さま方、船頭の皆さま方がこの幽玄鵜飼に向けて、特別な鵜飼を行うということで、新しいこの鵜飼というそのものも新たなチャレンジをされるという、そのことについて非常に前向きで、当日も本当はやりたいというこんな声を私も聞かせていただきまして、そういった、新しいことに挑戦するという機運が高まったということは、大変大きな意味があると思います。

参加者の皆さんも、本当に鵜飼を愛してやまない方々が大変多くご参加をいただきまして、ぜひ幽玄鵜飼見たかったよねという声もたくさんございましたので、今後については、主催者の方がどのように考えられるかということもあるのでしょうけれども、岐阜市としては今後もこうした貸切鵜飼が実際に行われるということを期待しているところであります。

実際に行われていれば、鵜飼の本来の価値というものを、より多くの皆さまに感じていただくことができる機会になったのではないかと思いますし、例えば、エンジン船も使わないというようなことも、鵜飼は「残したい日本の音風景100選」にも選ばれておりますので、やっぱり音を大事するということも大変重要なことでありますし、また旅館の皆さん始め、近隣の皆さんにご協力をいただいて、鵜飼の篝火の灯りというものを大事にするということで、その暗い空間にも取り組もうとしてくださったわけですので、そういった協力体制を実際に今回作ることができたということも、皆さまの鵜飼に対する思いが、この幽玄鵜飼に集めていただいたのではないかと思っておりますので、ぜひ今後のチャレンジに私どもも期待をしたいと思いますし、実際に行っていくにあたって、いろんな課題もあったと思いますので、主催者の方からもいろいろとその課題についてもお聞きをしながら、我々としても改善を行ってまいりたいと思っております。

【記者】

スタートアップの取り組みに関して、令和7年度予算発表ですでに公表されていたと思いますが、今回は5社認定ということで、認定商品や認定サービスを2件ほど選ぶというお話もあったと思いましたが、そちらはまたいずれ公表されるということでしょうか。

【市長】

商品を選ぶというのはないですけど、実証実験などをこれまでもやってまいりましたし、今回はスタートアップの認定企業ということで、この企業がこれから行っていくサービスとか、様々な商品についての支援もしていくということだったのではないかなと思います。

【記者】

昨日(6月26日)の市議会で、ごみ処理有料化に関連する条例が可決されました。

今後、岐阜市内の小学校区などで、有料化の詳細や、ごみステーションの管理方法などについて説明をされるということを伺っているのですが、今後、市長として、市民に丁寧な説明をしていくために、心がけていくことなどを教えていただけますでしょうか。

【市長】

今回、岐阜市議会に3つの理由・目的のもとで、ごみ処理有料化についてご審議をいただき、議決をいただきました。

まず慎重に議論し、議決をいただいた市議会の皆さんに感謝を申し上げたいと思っております。

今回3つ挙げたことの一つが、更なるごみの減量・資源化ということで、これは最終処分場をやっぱり少しでも長く使っていくということが大事でありますので、こういうことに資するということですとか、今の東部クリーンセンターも、次期の施設ということで、建て替える時期が必ずまいりますので、そのときにはできるだけごみを減量しておいて、資源化を進めることで、その規模を少しでも小さな規模にしたいと。

それが建設費、あるいはその後の維持管理費に影響を与えますので、これはもう次世代のためにですね、そういうことを、今を生きる私たちで取り組もうという目的。

二つ目が地域コミュニティの支援ということ。

三つ目は、岐阜羽島衛生施設組合ですけれども、特にこの地域コミュニティへの支援というところでは、今おっしゃっていただいたように、ごみステーションの問題ということがございます。

ごみステーションは地域の自治会の皆さんに管理をしていただいていますし、非自治会のごみステーションについても、自治会長の承認を得てご申請いただくということですから、結果的には地域全体のステーションは、自治会の皆さんに様々ご負担をいただいて、維持管理をしていただいております。

ですから、今後はどのように地域を支援していくかということとともに、ごみステーションのルールといいますか、どのように設定をしていくかいうことを、今、モデル的に、いくつかの校区を調査させていただいておりますけど、そういった知見をもとに、地域の皆さんにご説明をし、ここは大事だと思っているのですが、住民自治で、対話による合意形成をしていただくということがポイントでございます。

まさに、地域の住民の皆さまが、ごみを排出されるわけですから、どの場所にどのようなステーションで排出をしていくのかということを、我々が一方的に決めるということではなくてですね、地域の皆さんがご議論いただいたということで、例えば、これまでも通学路の安全対策ワークショップを各校区で順次やらせていただいていますが、これも、様々なデータをもとに、あるいは地域の皆さんが感じておられるご意見をもとに、どの場所をどのような対策をして、子どもや、あるいは高齢者の方も含めて、安全に通行していただくのかという、その対策は何か、優先順位はどの順番かということを議論していただいております。

こういった、地域のことは地域の方が一番ご存知だという住民自治の力を、改めてこのごみステーションの維持管理、あるいは再度の設定というところの中で、高めていただきたいと思っていますし、私、議会の答弁でも申し上げましたけれども、こういうことを行うことが、実は、いざ災害時における共助の力になると。

これだけ南海トラフ巨大地震のこと、あるいは気象条件も変わってきている中で、やはりいざというときは共助が頼りになりますので、そこのところを、どう我々はしっかりと力を蓄えて、市民の皆さんの安心安全を守っていくかという観点で私はとらえておりますので、各校区丁寧に、しっかりと支援しながら、一緒になってやっていきたいと思っております。

【記者】

先日、市長はXで、参議院選の自民党の公約が2万円給付ということで、基礎自治体にかなり負担がかかるということをおっしゃっていたと思いますが、今後そういったことが実現した場合に、岐阜市並びにほかの基礎自治体において、給付に関わる負担として考えられることを教えていただけますでしょうか。

【市長】

まず、今、全国の自治体が、システム標準化というのをやっています。

これは、令和7年度末が一つの期限になっていて、既にベンダーの皆さんが全国で同じことやっていますので、今年度(令和7年度)末までにはできないというベンダーもあります。

ですから、岐阜市もそういうシステムがあります。

これは、国も延びることはやむを得ないということで、それぐらいギリギリのところでやっているという特別な時期なのですね。

ですから、給付を行うに当たっては、誤給付とか二重給付とかあってはいけません、あるいは漏れてしまう人とかがいてはいけませんので、正確に、正しく、必要な給付を行わなければいけないというのが、我々の課せられた役割でございまして、当然ですけど、システム改修を行ってやらなければいけないということです。

このシステム改修は今、様々標準化に向けてご尽力をいただいて、ご無理をお願いしているベンダーに頼まなければいけないわけでありますので、そういったところで言うと、まだこれは我々としても状況を見ているところでして、ベンダーも、まだ国がどのような制度設計でやるのかという説明もありませんので、答えようがないのですけれども、一定の負荷がさらにかかるというのが、どの自治体でも同じことではないかなと思います。

ですから、例えば年内に給付してくれとか、いろいろと政権の幹部の方はおっしゃっていますけれども、そういった意味で言うと、ベンダーがじゃあどのスケジュールでシステム改修ができるのか、それはベンダーによっても違いがあるでしょうし、中にはできませんというところも出てくるかもしれません。

そうしたときに、一律に年内までやるようにというような方針が出てくると、それは基礎自治体としては、非常に困るということになりますので、我々は、やっぱり、行うなら正確にやらなくてはいけないという中で、そういった期間等についてもよくお考えいただいて、発言していただきたいなというのが一つです。

もちろん、我々は日頃、各それぞれ仕事を抱えながらやっていますので、日頃の住民サービスのために、各部局、人員それぞれぎりぎりのところでやっていますから、こういった現金給付が新たに来ると、その分、人手も掛かりますということですので、それぞれにそこに人を割くと、現場もそこから人が抜かれますから、みんなが、厳しい環境の中で、ただし、行政としての住民サービスは、滞るわけにいきませんので、限られた人的資源の中でやらざるを得ないということを思うと、何事も計画的にやっていただきたいと。

我々は常にそういうことを考えながら、年間スケジュールを立てて、人員配置も毎年度、計算をしながらやっていますから、国においても、そういうことが必要だというならば、計画的に行って、自治体の様々な負担ですとか、時間的、人的な問題についてもよく考えながら制度設計をしていただきたいなというのが正直なところです。

【記者】

ぎふメディアコスモスの関係で、来館者が増えているということで大変喜ばしいかと思いますが、来館者の世代割合で子ども連れや学生が多いという話がありました。

これは当初のターゲティングどおりになっているかというのが1点と、あと、子ども連れが多い、学生が多いという分析について、市長の所見をお聞かせいただきたいです。

【市長】

元々、中央図書館は、当時の吉成館長が、「子どもの声は未来の声」ということで、図書館で子どもたちが元気な声を出しても、少々子どもというのは走ったり動いたりしますけども、そういうことでも、全く問題ありませんと、未来の声ですということで、安心してお越しくださいというのが開館からのコンセプトですので、そういったことで、通常はやっぱり、図書館というと静かにしないといけない、子どもをじっとさせておかないといけないというご心配の中で、足が遠のいていた子育て世代の皆さんが安心して来ていただける図書館になっていると。

だから、これは当初のコンセプトのとおりだと私は思います。

特に学生の皆さんの勉強する場所、私が高校生のときは、そういう場所はほとんど限られておりましたので、若い学生同士が一緒に来て、勉強もしながら、いろいろと、青春時代ですから、お話もしながら、貴重な上質な時間を過ごしているということも、これも非常に我々としては歓迎するべきところだと思いますし、これからもそういう安心な場所であり続けたいなと思います。

一方で、先ほど予約席という話も出しているのですけれども、やはりこれまでもシニアの方とかが、どうしても自分たちも図書館に来て本を読んだりいろいろとしたいのだけれども、学生さんの勉強とかで来たらもう埋まっているというような声もいただいてまいりましたので、ここは勉強のスペースでいいですよ、ここは本を読む方ですよみたいな、いろんな分けもしてきたわけですが、今回、初めてこの予約システムということで制度を導入して、よりそういった方々がお互いの世代を超えて、ニーズが満たせるように、まずは工夫してやってみようということだと思います。

【記者】

今の市長のお話を伺いますと、集客のコアはやはり図書館だという認識でしょうか。

【市長】

そうですね。

【記者】

その関連なのですが、対極的な状況であるのが岐阜県図書館で、10年前と比べて貸出冊数が半分以下になってしまったという報道がありました。

10年前と言いますと、メディアコスモスが開館した頃ですので、利用者の奪い合いといいますか、当時メディアコスモスができるときに一部の方からは二重行政だというような声も出ていましたし、活字ファンを増やすという意味では、相乗的に両館がブラッシュアップするというのが理想的かなと思います。

ただでさえ活字離れと言われていますので、そういう中で、県図書館との連携や差別化など、市長の思い描いていらっしゃるものはありますか。

【市長】

県図書館と市のメディアコスモスの図書館では、蔵書のラインナップが全く違っていまして、活字離れというのはおそらく専門的な、より文字数の多い、ハードカバーの堅い、ああいった本を敬遠される方が増えてきてしまっていると。

私どもは、うちもよく本を借りますけれども、子どもの図書が非常に多いと。

そうすると、写真がいっぱいあったり、絵がいっぱい描いてあったりという親しみやすい一般書が多いのですね。

そういうニーズはやはり一定数あるのだろうと思いますので、我々は我々の強みをしっかりと生かしながら、県図書館は県図書館として専門書があるということをどう県民の皆さんにしっかりとお伝えしていかれるかということではないかなと思いますので、お互いが強みを発揮すれば十分に共存は可能であるし、私も県図書館に年何回か行きますけれども、本当にあちらは静かに集中して、本を読んだり調べ物をするには最適な場所です。

こちらは大変賑やかでございますので、そういった賑やかさが好きだという人はこちらへ、本当に静かに集中して専門書を読み込んで、知的好奇心を満たしていただいたり、いろんなビジネスにおいても、資料を調べていただくには県図書館の方がはるかに向いていると思いますので、そういう使い方をお互いがしっかり明示しながらやっていくということかなと思います。

【記者】

先ほどの現金給付に関することになるのですが、現金給付という話が出るに至るには、物価高等で非常に生活が苦しいという声があるからですので、もし国が給付を決定した場合には、岐阜市としても対応せざるを得ない状況という理解でよろしいでしょうか。

【市長】

もちろんそうです。

これまでもそうでしたし、やってきましたけれども、私どもとしては、千葉県の熊谷知事もおっしゃっていますけれども、公金受け取り口座とか、マイナンバーを使った制度というのはもうでき始めているわけですけど、国として、今後も、継続的に何かしらおやりになるのであれば、しっかり公金受け取り口座の登録を国民の皆さんにしていただいて、国が一括してそれを実施できるというような、きちっとインフラを整えていただかないと、毎回急に年内にやるようにとか、いつまでにやるようにみたいな話が出てくると、各自治体とも大きく振り回されるし、日常業務に影響を与えますので、そこは国として、近年何か毎年のようにおやりになっていますので、国としての責任で、仕組みをお考えになったほうがいいのではないかなと私は思います。

【記者】

現金給付ということに難色を示しているというよりは、その方法について、もう少し改善をお願いしたいというお立場ということでよろしいでしょうか。

【市長】

国の皆さんがお考えになることなので、私からどうこうということはないのですけど、我々は、国からやるようにと言われたら地方自治体としてやらざるを得ないわけです。

ですから、そのときに、急に、突然降ってくるようなことではなくて、ちゃんと制度・仕組みを作って、やっていただくというのが本来ではないかなと思いますし、そういう制度・仕組みを作るにあたっても、給付だけではなくて、減税という話もありますけど、我々には国と地方の協議の場というのがあるので、そこで議論をしていただいて、国がやるべきこと、地方として協力すること、お互いにしっかりと議論を建設的にやりながら制度設計することが大事かなと思います。

今までそれをせずに、何かとにかく急に毎年度やってきたというところは、国の責任だろうと思います。

【記者】

市長会等に、国と地方の協議の場でのお話というのは市長のご記憶にはないということでしょうか。

【市長】

いつもないのです。

大体ないです。

それで、後から来るという話なので、私は定額減税のときも常に申し上げていますけど、地方に非常に大きな影響を与える事については、国と地方の協議の場で議論をしていただいて、その上でお互いに合意形成を図りながら、やっていくということが大事で、これは計画的にやれば別にできることなので、最近は毎年、降って湧いたようにやってくるから、こういう問題が起きるということだと思います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

岐阜市役所

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

代表電話番号:058-265-4141