令和元年度 岐阜城跡山上部で新たな石垣が発見されました!

1 調査概要

昨年度から引き続き石垣の分布調査を実施

- 調査時期:平成31年1月~4月

- 調査箇所:一ノ門~裏門付近を中心とした金華山全体

- 調査内容:踏査による遺構分布調査

(目視による確認、写真撮影、地形測量等)

これまでの2ヶ年で、新たな石垣を合計約30ヶ所発見。

石材は全て金華山を構成するチャート

※調査成果は今後、報告書にまとめる予定

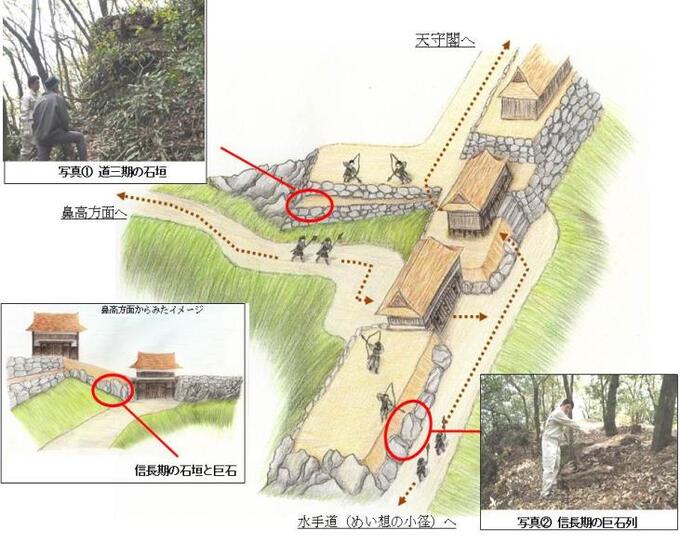

→中でも、今回発見した、裏門周辺における巨石列や石垣は、 これまで謎に包まれていた裏門の構造解明につながる大発見

2 裏門周辺の詳しい調査成果

- 水手道(めい想の小径)と鼻高ハイキングコースの分岐点において、信長期の巨石列や石垣、道三期の石垣を確認。

- 絵図(「稲葉城趾之図」)に描かれる裏門周辺の石垣と位置が対応。

⇒水の手道沿いに信長期の巨石列(石材9石)

最も大きい石材 長さ140cm×高さ160cm

- 隅角部に信長期の石垣(2段分残存)

石材 長さ80cm×高さ30cm - 鼻高方面に道三期の石垣(2、3段分残存)

石垣残存長180cm、高さ90cm

石材 長さ20~50cm×高さ15~30cm

- 一ノ門だけでなく、裏門も巨石列により虎口(出入口)を造っている。

信長は自分の城の入口を大きな石で表示し、見せる城づくりを行ったのではないか。 - 山上の中心部は信長が大きく改変したと考えられていたが、裏門でも斎藤段階の石垣が見つかったことにより、信長段階の改修に組み合わせて、斎藤段階の石垣も引き続き利用していることが明らかになった。

有識者の評価 中井 均 (なかい ひとし) 氏 (滋賀県立大学教授)

『稲葉城趾之図(いなばじょうしのず)』に記された裏門とほぼ一致するところで門跡と見られる遺構が検出されたことは、絵図が極めて詳細に現地の遺構を確認しながら描いた城跡図であることが明らかとなったといえる。

巨石を用いた構造は大手にあたる一ノ門、二ノ門と同じ構造であり、背面の城域を区画する重要な門であったことがわかる。また、今回明らかとなった裏門付近には小石材を用いた石垣も発見されているが、これは斎藤道三の稲葉山城の石垣と見られ、金華山には道三期の石垣も残されていることが判明した。門遺構、道三期の石垣が同時に発見された意義は大きい。

3 現地見学について

- 裏門周辺は登山道沿いですので、常時見学可能です。

- 現地には説明板が設置されています。

- 岐阜公園内の発掘調査案内所や山上の天守閣等でも説明資料の配布を行っています。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

文化財保護課

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631