住宅用火災警報器等の設置義務化に関するQ&A集

岐阜市消防本部

【注意事項】岐阜市消防本部の管轄地域以外にお住まいの方へ

設置義務化の期限や、設置場所、方法などの規制・指導内容が異なる場合がありますので、設置の際は、必ずご自分のお住まいの地域を管轄する消防本部(局)にご確認ください。

問1:住警器等って何ですか?

答:住宅用火災警報器と住宅用自動火災報知設備のことです。

- 住宅用火災警報器(略して「住警器」といいます。※)とは、煙を感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器で、感知部と警報部が一つの機器の内部に組み込まれているものです。

- 住宅用自動火災報知設備(住警器とこの設備を「住警器等」といいます。)とは、感知器、中継器及び受信機から構成される警報設備で、煙を感知し、火災信号を直接又は中継器を介して受信機に送信し、発生場所の表示や警報を行う設備です。

※岐阜市火災予防条例で設置義務化されたのは「煙式」の住警器です。

住宅用火災警報器(住警器)の例

AC100Vコード式住警器(煙感知式)、壁掛け式住警器(煙感知式)※

※岐阜市火災予防条例で設置義務化されたのは「煙式」です。

「煙式」の感知器を設置しましょう。

参考

- 住宅用火災警報器には「煙式」と「熱式」があります。

「煙式」の住警器:煙で火災を感知するため、火災を早く感知して警報します。

「熱式」の住警器:一定の温度以上になったことを感知して警報します。

(「熱式」は、調理の煙や水蒸気が発生しやすい台所などの設置に適しています。) - 自動火災報知設備などとの違い

お店やホテル、学校などに設置されている消防用設備である「自動火災報知設備」の感知器と似ていますが、少し違います。

自動火災報知設備の感知器は、建物の各部屋に取り付けて、建物全体に火災を知らせるものであるのに対して、住宅用火災警報器は、単独の機器です。

また、漏れたガスを感知する「ガス漏れ警報器」とも違います。

住宅用自動火災報知設備のイメージ図

問2:なぜ住警器等の設置が義務化されたのですか?

答:全国の火災統計では、火災による死者に次のような傾向がみられます。

- 住宅火災による死者が増加しています。

- 高齢者が亡くなる割合が高く、今後も高齢化の進展により増加することが心配されます。

- 居室から出火した火災、夜間の火災に死者が多く発生しています。

- 死亡の主な原因は、逃げ遅れによるものです。

このような傾向から、就寝中には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いと考えられます。そこで、火災による犠牲者を減らすためには、まず、就寝に使用する部屋に感知器の設置を義務付けることが、住宅火災による死者を減少させるのに効果的であると考えられることから、就寝に使用する部屋や階段の上部等に煙感知式の住警器等を設置し、維持することが義務化されました。

参考

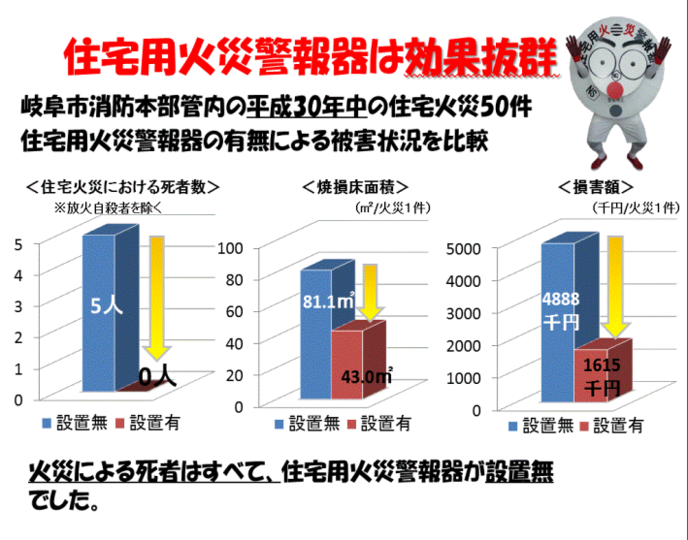

平成30年の岐阜市消防本部管内火災統計によると、建物火災による死者数は5名(放火自殺者を除く)で、いずれも住宅火災によるもので、全員が65歳以上の高齢者の方でした。

問3:いつから設置及び維持が義務化されたのですか?

答:

- 新築の住宅は、平成18年6月1から義務化されていますので、この日以降に新築される住宅に設置し維持することになります。

- 既存の住宅は、岐阜市では平成23年6月1日から義務化されていますので、設置し維持することになります。

問4:設置及び維持が義務化される建物はどんな建物ですか?

答:義務化の対象となるのは、就寝に使用する部屋がある建物です。

具体的には戸建住宅、共同住宅、マンション、長屋住宅、社宅などがあります。ただし、共同住宅、マンションなどで、消防法の規制によりスプリンクラー設備や自動火災報知設備の感知器が取付けられている場合は、設置する必要はありません。

問5:既存の住宅なども設置の対象とされた理由は何ですか?

答:

- 住宅火災による死者数が急増する傾向が顕著であり、早急に措置を行うことが必要であること。

- 住宅火災による死者の過半数を占めている高齢者は、住宅を新築することが少ない年齢層であること。

以上のことから、既存の住宅なども対象とされました。

問6:住宅のどこに取付ければいいのですか?

答:取付ける場所は、次のとおりです。

(1) 就寝に使用する部屋

普段就寝に使われる部屋に設置します。

子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

(2) 階段

(1)の部屋がある階の階段の上部に設置します。

(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)

(3) 3階建て以上の場合で、

(1)の部屋がある階(3階以上)から2階下の階の階段((1)の1階下の階に住警器等が設置されている場合を除く。)に設置します。

(4) 3階建て以上の場合で、

(1)の部屋がある階(屋外に直接避難できる出口がある階に限る。)から2以上うえにある階(3階以上)に居室がある場合のその最上階の階段に設置します。

(5) その他

(1)から(4)で住警器等を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない7平方メートル以上(四畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存在しない場合は階段)に設置します。

(1)と(2)の設置例

3階建ての戸建住宅の場合の設置例

※( )番号は、取付ける場所の説明番号です。

(5)による設置例

問7:台所や火気を取り扱うような場所にも住警器等は必要ですか?

答:

設置義務はありませんが、取り付けられていると安心です。

問8:取付ける位置は決まっていますか?

答:

天井に取付ける場合

壁や梁(はり)から60cm以上離して取付けてください。

エアコンや吹出し口から1.5m以上離して取付けてください。

壁に取付ける場合

天井から15cm以上離れた50cm以内の範囲に取付けます。

問9:住警器等の種類を教えてほしいのですが・・・

答:住警器と住宅用火災報知設備があります。

住宅用火災報知設備は、電池交換不要のAC100V式で配線工事を伴いますので、新築の戸建住宅にお勧めです。

住警器を電源で分類すると

- 電池交換不要のAC100Vコード式(コンセントに差し込むタイプ)

- 電池式(10年寿命のものもあります。)

があります。既存の戸建住宅等にお勧めです。

取付ける位置で分類すると

- 壁掛けタイプ

- 天井取付けタイプ

があります。

警報音の鳴り方で分類すると

- 煙を感知した住警器だけが火災を知らせる単独型

- 煙を感知し、すべての住警器で火災を知らせる連動型

があります。

煙を感知する方式で分類すると

- 光電式

- イオン化式

があります。

寝室に使用する部屋と階段には光電式の住警器等を廊下には光電式又はイオン化式の住警器等を取付けることになります。

ただし、イオン化式は放射性同位元素装備機器に該当することになり、廃棄に規制がありますので注意してください。

(※現在の主流は光電式の住警器ですが、海外で生産された住警器の一部に「イオン化式」のものがあります。)

問10:購入にあたり気を付けることはありますか?

答:次のことに気を付けてください。

- 検定制度に適合している住警器には、適合表示である「検」マーク(左のマーク)が付けられています。購入の際の目安にしてください。

- 一方、「NS」マーク(右のマーク)は日本消防検定協会が品質を保証したことを示すものです。「検」マークがなくても品質には問題はありません。(法改正により、現在販売されている住警器には「NS」マークは付いていません。)

- 住警器等は、消防用設備業者、電気店、ガス店などで販売しています。消防署では販売していませんし、販売を委託することもありません。

悪質な訪問販売や点検業者をかたる訪問には十分注意してください!!

- 高齢の方やひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話での勧誘等によるトラブルが心配されます。

「この地域だけ、あなただけ特別に安い価格で販売します。」とか「すぐに住警器等を取付けなくてはいけない。」などと言って、すぐに契約を迫ってきます。その場で契約するのではなく、他の業者と見積もりを比較するなどして、十分注意してください。

- また、すでに設置しているお宅に対して、「電池切れや故障がないかを確認する」などと言って点検業者を装い、住宅内に立ち入る事案も発生していますので、十分注意してください。

住警器等に関するお問い合わせは、消防本部予防課又は消防署予防係まで、また、全国的に下記フリーダイヤルによる相談窓口がありますのでご利用ください。

0120-565-911(フリーダイヤル)住宅用火災警報器相談室

受付時間 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)

問11:設置後に気を付けることはありますか?(維持管理・機器交換について)

答:次のことに気を付けてください。

定期的に点検を!

せっかく設置したのに、住警器等が正常に機能しなくては何もなりません。

音声や警報音が鳴るかどうか点検してください。

点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なります。購入時に確認しておいて下さい。

電池・機器交換を忘れずに!

電池タイプの住警器は、電池切れをしたら、電池交換(又は機器交換)が必要です。音声やランプで交換時期を知らせてくれますので、交換を忘れないようにしてください。

住警器本体の交換は10年が目安!

住警器に本体交換の時期を明記したシールが貼ってあります。(10年が目安)

交換時期が来たら住警器を新しくしましょう。

住警器を廃棄する方法は?

お住まいの市町村のごみ出しルールに従って、廃棄してください。

問12:ひとり暮らし高齢者や支援を必要とする障がい者の人などが住警器を購入したものの、自分で取り付けられないときはどうすればよいですか?

ご近所の担当の民生委員(民生児童委員協議会)にご相談ください。機器の取付作業は、消防団員(岐阜市中消防団、岐阜市南消防団、岐阜市北消防団)の協力により実施します。

担当課:岐阜市消防本部予防課 電話番号262-7163

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

予防課

〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階

電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065