伝統的漁撈文化ユネスコ登録推進協議会

伝統的漁撈文化ユネスコ登録推進協議会を設立しました

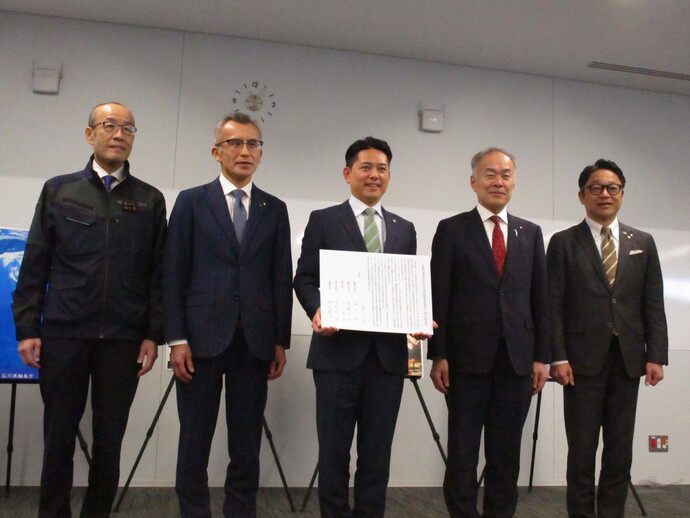

令和7年2月1日、岐阜市役所にて、「伝統的漁撈文化ユネスコ登録推進協議会設立総会」を開催しました。

鵜飼漁や海女漁は、縄文時代や古墳時代の遺物からその痕跡が読み取れるほか、『万葉集』にも記述のある古代から続く漁撈です。これらは漁法や食文化の多様な発展、地域社会の形成にも大きな影響を与えながら現代まで続いています。伝統的漁撈文化は、資源や環境への配慮、高度な技術など先人たちが積み上げてきた知恵の結晶といえます。

当協議会は、川における伝統的漁撈文化の代表である鵜飼漁と、海における伝統的漁撈文化の代表である海女漁が連携し、国重要無形民俗文化財に指定されている「長良川の鵜飼漁の技術」(岐阜市・関市)、「輪島の海女漁の技術」(石川県輪島市)、「鳥羽・志摩の海女漁の技術」(三重県鳥羽市・三重県志摩市)をもつ5市を発起人として設立しました。

設立趣意書及び規約

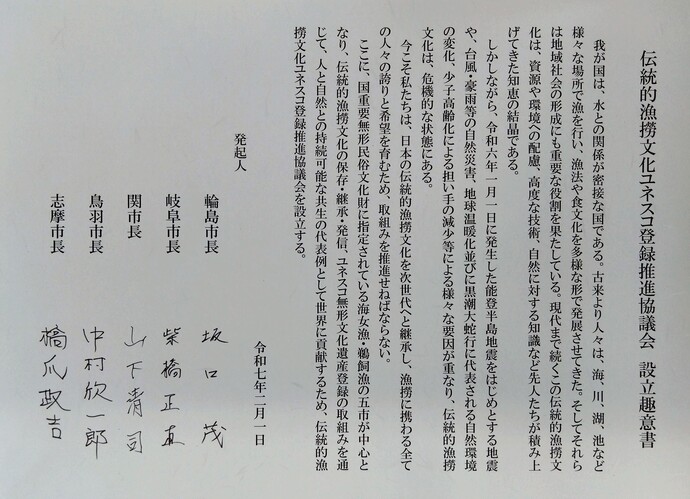

伝統的漁撈文化ユネスコ登録推進協議会 設立趣意書

我が国は、水との関係が密接な国である。古来より人々は、海、川、湖、池など様々な場所で漁を行い、漁法や食文化を多様な形で発展させてきた。そしてそれらは地域社会の形成にも重要な役割を果たしている。現代まで続くこの伝統的漁撈文化は、資源や環境への配慮、高度な技術、自然に対する知識など先人たちが積み上げてきた知恵の結晶である。

しかしながら、令和6年1月1日に発生した能登半島地震をはじめとする地震や、台風・豪雨等の自然災害、地球温暖化並びに黒潮大蛇行に代表される自然環境の変化、少子高齢化による担い手の減少等による様々な要因が重なり、伝統的漁撈文化は危機的な状態にある。

今こそ私たちは、日本の伝統的漁撈文化を次世代へと継承し、漁撈に携わる全ての人々の誇りと希望を育むため、取組みを推進せねばならない。

ここに、国重要無形民俗文化財に指定されている海女漁・鵜飼漁の5市が中心となり、伝統的漁撈文化の保存・継承・発信、ユネスコ無形文化遺産登録の取組みを通じて、人と自然との持続可能な共生の代表例として世界に貢献するため、伝統的漁撈文化ユネスコ登録推進協議会を設立する。

令和7年2月1日

発起人

輪島市長 坂口 茂

岐阜市長 柴橋 正直

関市長 山下 清司

鳥羽市長 中村 欣一郎

志摩市長 橋爪 政吉

各市の漁撈について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

文化財保護課

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631