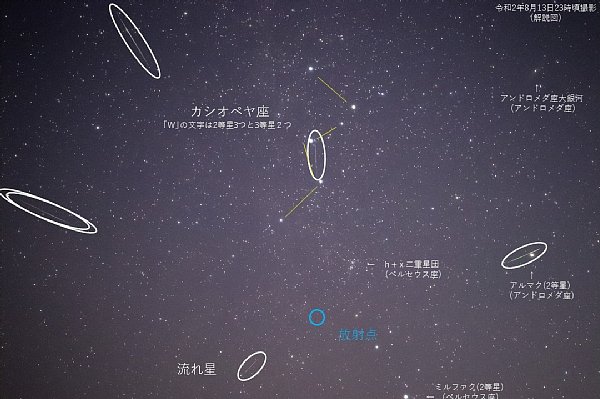

令和 2年 8月20日 ペルセウス座流星群

毎年楽しみにしている天文現象の一つで撮影に出かけました。

2020年にペルセウス座流星群が最も活発に活動する極大時刻は8月12日22時で、

時間当たり40個の流れ星が観察できると予想されていました。

しかし、この日はあいにくの曇り空。

観察はできませんでした。

翌13日、再び撮影に向かいました。

例年ですと長く尾を引く流れ星が観察できるのですが、極大を過ぎていることもあり、

この日観察できたのは、小さなものでした。

それでも時間当たり10個ほどを観察することができました。

ペルセウス座流星群は、比較的安定して出現する流星群として知られています。

個数は減少するものの8月下旬まで観測できますので、

もし時間があったら星空を見上げ、宇宙の不思議さや広がりを感じてみてくださいね。

さて、流れ星とは、宇宙空間に漂っている塵などが地球の大気に突入し、大気と激しく衝突して発光する現象です。

流星群とは、多くの塵が大気に突入し、たくさんの流れ星が観察できる現象です。

多くの塵が発生するのは、彗星などが多くの塵を放出しながら通過し、軌道上に塵の帯を形成するためです。

ペルセウス座流星群の場合は、約130年周期で周回しているスイフト・タットル彗星が塵の帯を作っています。

このような流星群のもとになる塵などを放出する天体を「母天体」と言います。

先程、塵が大気に突入すると説明しましたが、実際には、地球が太陽の周りを周ること(公転)により、

塵の帯の中に入り込むため流星群が観察できるのですね。

地球が帯に入り込みますので、塵の一つ一つの突入はほぼ平行なのですが、

地上から観察すると、ある一点を中心にして放射状に飛び出すように見えます。

飛び出す中心のことを「放射点」と言います。

流星群は、一般的に、放射点が位置する星座の名前をとって「なになに座流星群」と呼ばれます。

地球がそれぞれの帯に入り込む時期は、毎年ほぼ同じ時期ですので流星群の発生が予想できるのです。

ペルセウス座流星群と同じくらい安定して観察できるのがふたご座流星群(12月13日頃)です。楽しみですね。

- 岐阜市科学館

- 近藤 央

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

科学館

〒500-8389 岐阜市本荘3456-41

電話番号:058-272-1333

ファクス番号:058-272-1303