令和6年度 第1回生物多様性シンポジウムを開催しました

イベントカテゴリ: 講座・講演・教室 生活・環境

このイベントは終了しました。

8月4日(日曜日)、みんなの森 ぎふメディアコスモスで、令和6年度第1回岐阜市生物多様性シンポジウムを開催しました。

本シンポジウムは、生物多様性の保全などについて市民の皆さんと一緒に考えるイベントとして開催しています。今回は、51名が参加され、「レッドリスト・ブルーリストの生きものたち(植物、貝類)」と題し、レッドリストやブルーリストの生きものの紹介や、レッドリストに指定された理由などについて、2人の先生方に講演していただきました。

- 開催日

-

令和6年8月4日(日曜日)

- 開催時間

-

午後2時 から 午後4時 まで

- 開催場所

-

かんがえるスタジオ

- 対象

-

市民

- 内容

講演1「レッドリスト・ブルーリスト の生きものたち ~植物~」

岐阜県植物研究会 近藤慎一 氏講演2「レッドリスト・ブルーリスト の生きものたち ~貝類~」

愛知みずほ大学人間科学部 准教授 川瀬基弘 氏トークセッション

岐阜県植物研究会 近藤慎一 氏

愛知みずほ大学人間科学部 准教授 川瀬基弘 氏

岐阜市版レッドリスト等改訂検討委員長 大塚之稔 氏

講演

講演1「レッドリスト・ブルーリストの生きものたち~植物~」

岐阜県植物研究会 近藤慎一 氏

岐阜市内で観察された様々な植物の写真をご紹介いただきながら、岐阜市の豊かな生物多様性についてご説明いただきました。また、岐阜市のレッドデータ、ブルーデータ種の現状についてご説明いただき、生物多様性を守るためにみんなができる取り組みとして、外来種の駆除や市への情報提供についてご紹介いただきました。

参加者の方々からは、「身近な植物が絶滅危惧種となっていて驚きました。」「愛らしい草花が実は外来種の可能性もあることがよくわかりました。」「今回の話を機に、山や湿地へ行く時は少し意識してみようと思いました。」などのご意見をいただきました。

講演2「レッドリスト・ブルーリストの生きものたち~貝類~」

愛知みずほ大学人間科学部 准教授 川瀬基弘 氏

貝の仲間にはいろいろな種類があることをご説明いただき、陸貝や淡水貝の調査方法や見つけやすい場所について教えていただきました。岐阜市内には約100種の貝類が生息しており、自然度が高い場所には稀少種が多く、自然度が低い場所には外来種が多く分布していることをご説明いただきました。また、外来種の貝がどのように侵入してきたか、稀少種の貝がなぜ絶滅の危機にさらされているのかについてご説明いただきました。

参加者の方々からは、「岐阜市内にこんなにも貝類が生息していることに驚きました。」「外来種が広がる原因について、知らないことが多くて驚きました。」「陸貝は山地へ行かないとなかなか生息していないものだという認識でしたので、今回のお話を聞いて探してみたくなりました。」などのご意見をいただきました。

川瀬講師には貝類の標本を数多く展示していただき、休憩時間に観察させてもらいました。

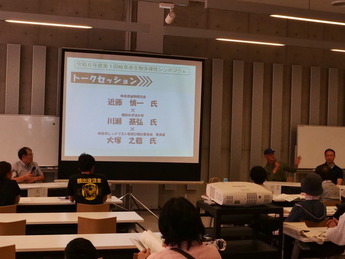

トークセッション

岐阜県植物研究会 近藤慎一 氏

愛知みずほ大学人間科学部 准教授 川瀬基弘 氏

岐阜市版レッドリスト等改訂検討委員長 大塚之稔 氏

トークセッションにおいては、2人の講師に、参加者の方々からいただいた質問にお答えいただきました。

<トークセッションの質問内容>

Q1 岐阜市の植物の目録を作る予定はありますか。

A1 既に目録は作成されており、それをもとにレッドデータ・ブルーデータを作成しています。最新の目録についてはまだ公開はされていませんが、過去のものについては公開されています。

Q2 ウスカワマイマイの色はどのくらいの期間で変わるのでしょうか。

A2 そのような研究がされていないため、はっきりとはわかりません。ウスカワマイマイの飼育は簡単なため、ぜひ、餌を変えながら観察していただければと思います。

Q3 ジャンボタニシは他のタニシと比べてどうして生命力が強いのでしょうか。

A3 外来種として定着するということは、そもそも生命力が強いということだとは思いますが、はっきりしたことはわかりません。少なくともジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は他のタニシ(マルタニシとオオタニシ)に比べて水質汚濁耐性があります。ただしタニシ類でもヒメタニシには汚濁耐性があります。

Q4 ヒメボタルは陸貝を食べて成長するのですか?

A4 ヒメボタルは陸貝を食べていると言われていますが、実際、陸貝がほとんどいないところにヒメボタルが生息している例があります。おそらくミミズ等の土壌生物を食べていると考えられますが、はっきりしたことはわかりません。

Q5 陸貝と水棲貝類の分かりやすい違いは何ですか。

A5 基本的に陸貝は肺呼吸で、水棲貝類は鰓(えら)呼吸です。稀に陸貝であっても湿地のように水に依存した環境でしか生きられないような種もあります。簡単に判別する方法として、採集した巻貝を真水に浸ければ区別できます。陸貝であれば、苦しくなって水の外に移動します。水棲貝類であれば、そのまま水の中で動き回ります。

Q6 里山の生物季節変化を見る際に重要な種、ポイントはありますか。

A6 基本的には花を観察するのが良いと思います。サクラ、ウメ、ツバキ、サザンカ、サルスベリ等が代表的なものになります。この他にも、落葉時期、発生時期等、生物によって季節が感じられる事を観察されるとよいと思います。国立環境研究所のホームページに生物季節モニタリングのことや観測対象種(植物32種目、動物34種目)のことが詳しく紹介されていますので、参考にしてみてください。

Q7 外来種が増えることによってどのような問題が起こるのか、事例があれば教えてください。

A7 植物では、例えばオオキンケイギクという外来種は繁殖力が強く、他の植物がそこに生えにくくなることがあります。オオカワヂシャという外来種は、在来のカワヂシャと交雑し、遺伝子の攪乱を引き起こすおそれがあります。貝類では、例えば水田内に繁殖したジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は、農作物を食べてしまい、収穫量が大きく減少してしまうという被害が出ています。外来種のナメクジが畑で繁殖し、野菜の上を這った後に粘液が残り、商品価値が下がってしまうという被害も出ています。

Q8 絶滅を防ぐために、あえて人の手を加えた方がよい場合もあるのでしょうか。

A8 種によっては、里山の整備のように、人の手を加えて環境を維持していくことが有効となる場合もあります。

質問回答

質問カードやアンケートにご記入いただいた質問で、トークセッション中に回答しきれなかったものについて、先生方から回答をいただきましたのでご紹介します。

アンケート

当日、参加者の方々には、アンケートを記入していただきました。今後のシンポジウムの内容について大変参考になるご意見を多数いただきました。アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

環境保全課

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

- 電話番号

-

- 自然係:058-214-2151

- 大気・騒音係:058-214-2152

- 水・土壌係:058-214-2153

- 浄化槽係:058-214-2154

- ファクス番号

- 058-264-7119