離乳食の進め方

乳児は成長に伴い、母乳又は育児用ミルク等だけではエネルギーや栄養素が不足します。

母乳やミルク以外の食べ物から栄養をとり、幼児食へ移行する過程の食事を離乳食といいます。

食べる楽しみや食べ方を学びながら、お子さんの食べる力、食欲を育てましょう♪

離乳食の役割

食べ物から栄養補給する

母乳やミルクだけでは不足してくるエネルギーや栄養素を、食べ物から取れるようになるための練習

(飲む→噛んで食べる)

リズムをつける

食事を規則的にとることで、生活リズムを整え、お腹がすくリズムをつける(食べたいと思う)

噛む力・飲み込む力をつける

噛む力・飲み込む力をつけるため、月齢に合わせた形態にする

(ポタージュ状→豆腐くらいの固さ→バナナくらいの固さ→肉だんごくらいの固さ)

食べることの楽しさを体験する

いろいろな食品の味・舌触りを楽しむ、みんなで食べることの体験、自分で食べることを楽しむ

離乳食を始める合図

- 首のすわりがしっかりして寝返りができる

- 5秒以上座れる

- スプーンなど口に入れても舌で押し出すことが少ない

- 食べ物に興味を示す

5~6か月頃の離乳食

離乳食を飲み込むこと、その舌ざわりや味に慣れることが目的です。

口を閉じて食べ物を取りこみ、口に入ったものを舌で前から後ろへ送りこみ、飲みこむことができるようになります。

5~6か月頃の進め方

授乳時間の1回を離乳食に(機嫌がいいとき)

食べることに慣れていく練習なので、食べる量はあまり気にせず、離乳食後は授乳のリズムに沿って子どもの欲するままに母乳やミルクを飲ませましょう。

毎日決まった ゆっくりできる時間に

体調を確認しながら、少しずつ進めていきましょう。何かあった時に受診できるように、平日の午前中がおすすめです。

1品ずつ 小さじ1杯から ポタージュ状のもの

まずは「つぶしがゆ」から始め、慣れてきたら量を増やします。

最初は食べる量にとらわれず、飲み込む練習をしましょう。

おかゆに慣れてきたら、ほうれん草やにんじんなどのすりつぶした野菜、果物、さらに慣れてきたら、つぶした豆腐、白身魚、卵黄などに進めましょう。この時期は食品のもつ味を生かしながら、調味料は使わず調理します。

リーフレット

-

離乳食の進め方目安 (PDF 284.9KB)

-

1日の食事量の目安 (PDF 228.7KB)

-

基本素材の時期別形態早わかり (PDF 1.1MB)

-

離乳食のアドバイス(作り方) (PDF 180.8KB)

離乳食を与える時のポイント

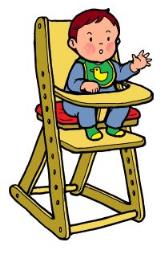

お座りがまだしっかりできない時期なので、少し後ろに傾けた姿勢で、食べ物が移動するのを補助してあげると飲み込みやすいです。

下唇の中心にスプーンを半分くらいのせ、子ども自身が口を閉じるのを待ってから、スプーンを水平に引き抜くと口を閉じて食べ物を取り込みやすくなります。

大切なこと

- 赤ちゃんのペースで(赤ちゃんによって差があります)

- 無理しない・あせらない

- 楽しい雰囲気で(笑顔で)

注意すること

- 食物アレルギーが疑われる症状が出た場合は、自己判断せずに、医師の指示を受けましょう。

- はちみつは、乳児ボツリヌス症予防のため、1歳を過ぎるまで与えないようにしましょう。

リーフレット

7~8か月頃の離乳食

1日2回食にして、食べられる食品を増やしていきましょう。

舌、あごの動きが前後運動から上下運動に発達し、舌と上あごで食べ物をつぶして食べることができるようになります。

7~8か月頃の進め方

1日2回 毎日決まった時間に

離乳食を始めてから1か月ほど経って食べることに慣れてきたら、午前中に1回、午後に1回の2回食に進め、生活リズムを整えていきます。

食べられる食品を増やして

2回食に慣れてきたら、穀類(主食)、たんぱく質性食品(主菜)、野菜(副菜)・果物を組み合わせて少しずつ量を増やしていきましょう。母乳やミルクは離乳食のあとに飲ませましょう。

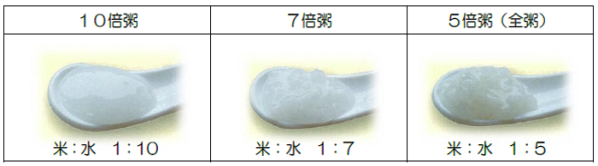

舌と上あごでつぶせる軟らかさ(豆腐くらい)が目安

お粥は徐々に水分を減らし、3回食になる前には5倍粥(全粥)ぐらいにしましょう。

野菜類やたんぱく質性食品などは、少しずつ粗くしていきます。口の中でつぶした食べ物をひとまとめにする動きを覚え始めるので、飲み込みやすいようにとろみをつける工夫も必要になります。

離乳食を与える時のポイント

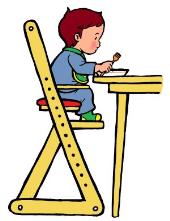

1人で座れるようになったら、足の裏が床やいすの補助版につく安定した姿勢をとれるようにしましょう。

食べムラについて

7~8か月頃になると、「昨日はよく食べたのに、今日はまったく食べない」といった食べムラがよくみられます。機嫌がよく、元気であればあまり心配することはありませんが、食事の形態がその子どもの摂食機能に合っているか、いつも同じようなメニューになっていないかなど見直してみましょう。

焦らず無理強いせず、食事の時間帯はなるべく一定にし、食生活のリズムを乱さないように心がけましょう。

9~11か月頃の離乳食

1日3回食に進めていきましょう。

共食を通じて食の楽しい体験を積み重ねていきましょう。

舌で食べ物を歯ぐきの上にのせ、歯ぐきでつぶして食べることができるようになります。

9~11か月頃の進め方

1日3回食に

量は食欲に応じて増やしていきます。母乳やミルクは離乳食の後に飲ませましょう。

1回の食事は15~20分を目安とし、食事と遊びのメリハリをつけましょう。

バランスを考えて

身体に必要な栄養をとるために、主食・主菜・副菜をそろえましょう。

歯ぐきでつぶせる軟らかさ(バナナくらい)が目安

舌で食べ物を歯ぐきの上にのせ、歯ぐきでつぶすことができるようになります。

乳歯が生えている場合は、歯で噛むことも覚えていきます。

離乳食を与える時のポイント

- 自分で食べる動きが始まるので、自分の手が届くテーブルで、体がやや前傾した姿勢をとれるようないすとテーブルの位置関係にしましょう。

- さまざまな食べ物の形や感触を手のひらや手指によって覚える時期です。目の前の食べ物をつかむことが頻繁にみられるので、見守ってあげましょう。

調味料の使い方

調味料を使用する場合は、薄味を心がけて少量にしましょう。大人が食べてみて、調味料を感じない程度の味つけで大丈夫です。この時期に使える調味料は、醤油、味噌、塩、砂糖、ソース、ケチャップやマヨネーズがあります。

取り分け離乳食

家族の食事から取り分けることで、一から作るよりも手間がかからないので時短になり、また、家庭の味を伝えることができます。

取り分け離乳食のポイント

- 薄味にする

- 軟らかさや大きさは成長・発達に合わせて

- 食べやすい調理(とろみ、汁気を多くするなど)

リーフレット

手づかみ食べって?

手づかみ食べは、「自分で食べる」機能の発達を促すために大切な過程です。

手づかみ食べができるようになると、スプーンやフォークなどを上手に使えるようになり、食べ物への関心にもつながります。

手づかみ食べのポイント

汚れてもいい環境づくり

エプロンをつけたり、テーブルの下に新聞紙やビニールシートを敷いておくと、片付けが楽になります。

食べる意欲を大切に

子どもの食べるペースを大切にしましょう。また、自発的に食べるようにするためには、たっぷり遊んで食事時間に空腹を感じるようにしましょう。

手づかみしやすい献立や切り方

スティック状に切った野菜やパン、一口サイズのおにぎりなど

鉄欠乏に注意

生後6か月を過ぎると鉄欠乏になりやすいとの報告があります。離乳が順調に進まず母乳からの栄養が中心になっている場合は、鉄欠乏の心配があるので、育児用ミルクやフォローアップミルクを飲ませたり、離乳食に利用することを検討してみましょう。

※鉄を多く含む食品

肉、魚、大豆製品:レバーや赤身肉、かつおやいわし、大豆や納豆など

野菜、海藻類:小松菜やほうれん草、ひじきなど

12~18か月頃の離乳食

1日3回の食事リズムを大切に、生活リズムを整えましょう。

自分で食べる楽しみを増やしましょう。

前歯でかじりとって食べられるようになります。

12~18か月頃の進め方

1日3回の食事+1~2回の補食(おやつ)

エネルギーや栄養素の大部分を母乳または育児用ミルク以外の食べ物から摂取できるようになります。

子どもの成長に必要なエネルギーや栄養素は、体重1kgあたり大人の2~3倍といわれており、食べる量としては大人の1/3~1/2くらいが目安です。

主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を心がけ、食事でとり切れない分はおやつで補うようにしましょう。

歯ぐきで噛める軟らかさ(肉団子くらい)が目安

手づかみ食べをとおして、前歯で噛みとる練習をして、一口量を覚えていきます。やがてスプーンやフォークを使うようになり、自分で食べる準備をしていきます。

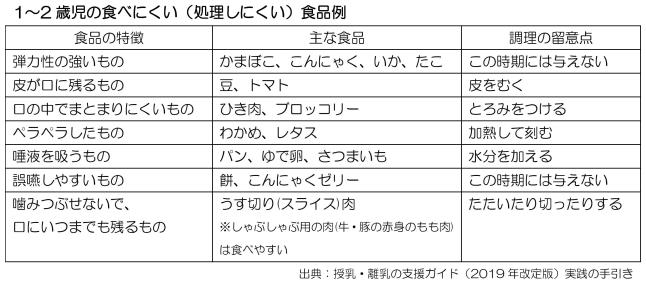

乳歯が生えそろうのは3歳頃のため、この時期には食べにくい食品もあります。切り方や調理方法を工夫しましょう。

食への関心を大切に、食べる楽しみを覚えていきましょう

おもちゃはそばに置かない、テレビを消すなど、食事に集中できる環境を整えましょう。

また、子どもにとって”大人と一緒に食べる”ことは嬉しいことです。家族も一緒に食卓につき、「おいしいね」といった声かけや食べられなかったものを食べたときにはたくさんほめてあげるなど、食事を楽しむ雰囲気を作りましょう。

おやつについて

この時期はまだ胃が小さく、消化機能も未熟なため、一度にたくさんの量を食べることができません。おやつも食事の一部と考え、不足しやすい栄養素の補給を目的とした内容にしましょう。ただし、「食事に影響しない」ことが大原則です。

時間を決める

1日1~2回(午前10時頃と午後3時頃)

ちょこちょこ食べは虫歯の原因にもなります。

内容と量を考えて

1日90~140kcalを目安に

牛乳、ヨーグルトなどの乳製品(例/牛乳100ml:約60kcal)

季節の果物(例/バナナ中1本:約80kcal)

おにぎり、スティックパン、ふかしいもなど

あわせて麦茶などで水分も補給しましょう

食事のひとつとして考える

おやつの前には手を洗う、「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをするなど習慣づけましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

健康づくり課

〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階

電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639